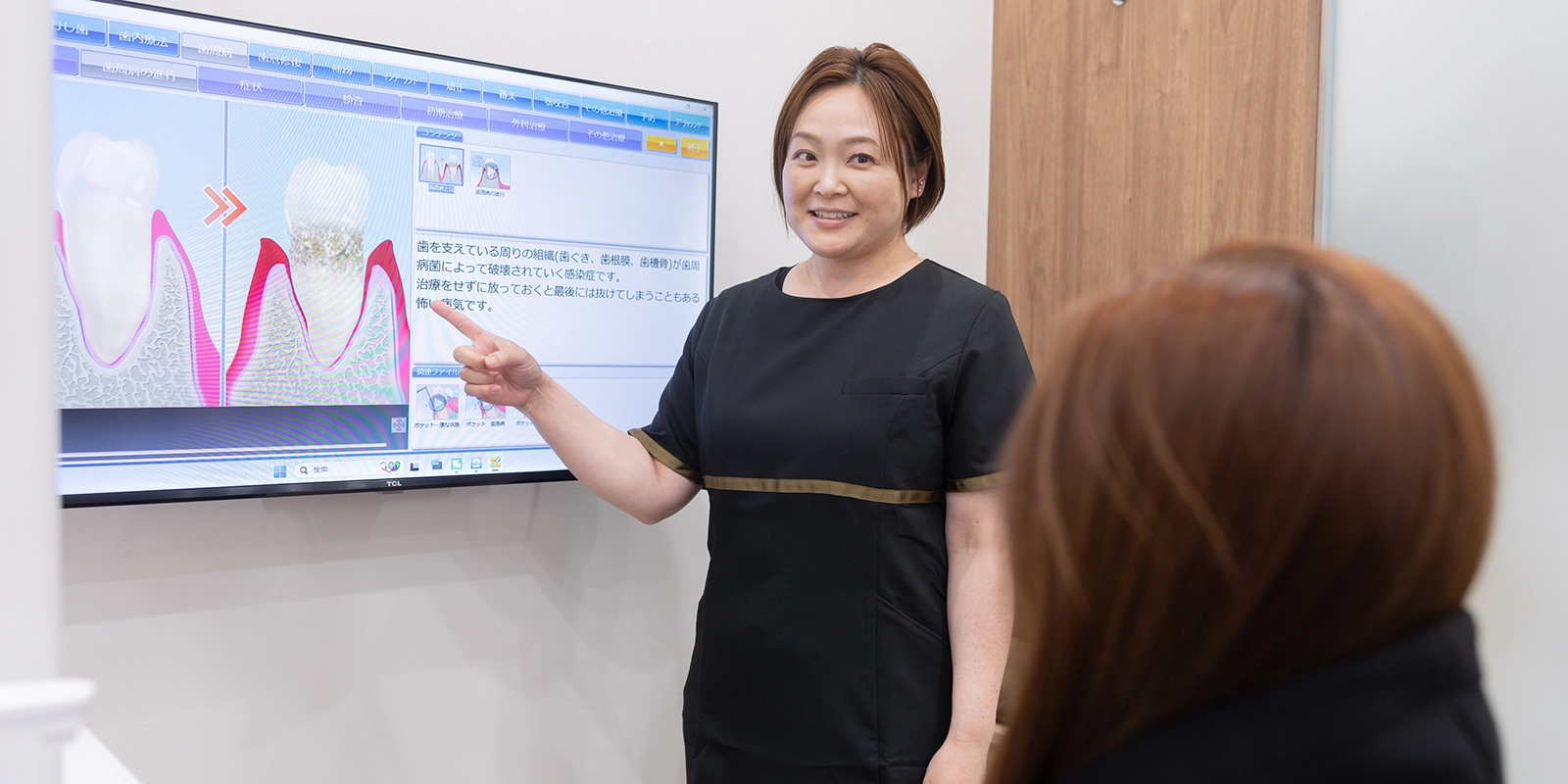

噛み合わせ

噛み合わせ治療について

噛み合わせの治療には下記のような治療があります。

矯正治療

理想的な噛み合わせを構築するためには、歯の位置、形を大きく変えないといけない場合があります。歯の位置に問題がある場合は矯正治療によって理想的な位置に移動し、それでも問題がある部分は調整や被せ物で改善していきます。

矯正治療によって歯をできるだけ削らずにすすめることができる治療です。

補綴治療

矯正治療を受け入れられない患者様に対しては、被せ物や詰め物などで歯の形を変え、噛み合わせを構築していきます。

どちらの治療方法でも治療前の時点で理想的な噛み合わせ、最終的なゴールを模型上でシミュレーションし提示してから進めていきますので、安心して治療をお受けいただけます。

⽣活習慣のチェック・改善

噛み合わせを悪化させるような習慣やクセが認められる場合には、それらの習慣が噛み合わせを悪化させていることをまずは認識していただき、クセが出ないように普段から強く意識していただきます。

スプリント療法

噛み合わせや顎の位置を、本来あるべき場所に誘導するための取り外し式マウスピースを作製し、装着していただきます。

診査・診断を行ったのち、上下の歯型をとり、1週間ほどで完成します。

噛み合わせの重要性

噛み合わせと、私たちが普段当たり前に⾏っている⾷事や会話、呼吸には深い関わりがあります。

当たり前ですが、⾷事の際に噛むことができなければ、⾷物を飲み込むことができません。⾷物をかみ砕くことで、体内に栄養を取り込み、消化を促進することができるのです。

このように、「噛む」という機能は⼈が⽣きていくうえで⾮常に重要です。

噛み合わせが悪くなる原因

- ⻭ぎしり

- ⾷いしばり

- 就寝時の姿勢(横向き、うつ伏せ)

- 頬杖

- ⼝呼吸

- ⾆の緊張

- 不適合な補綴物が⼊っている

- ⻭が揺れている

- ⾍⻭、⻭周病がひどく痛くて噛めない

噛み合わせが悪いと

⾝体に及ぼす悪影響

- 肩こり

- 頭痛

- 顔や⾸の筋⾁の張り、痛み

- 顎の痛み

- 顎がカクカク⾳する

- ⼝が開きにくくなる

- 体の歪み

噛み合わせ治療が必要な⽅の

特徴・症状

- 顎が痛い

- ⼝が開けづらい

- 顎がカクカク音がして痛い

- 歯ぎしりをしてしまう

- 食いしばりをしてしまう

- 全体的に歯がしみる

- 歯が揺れる

- 歯や被せ物などがよくかける

- 顔や手の筋肉に張りや痛みがある

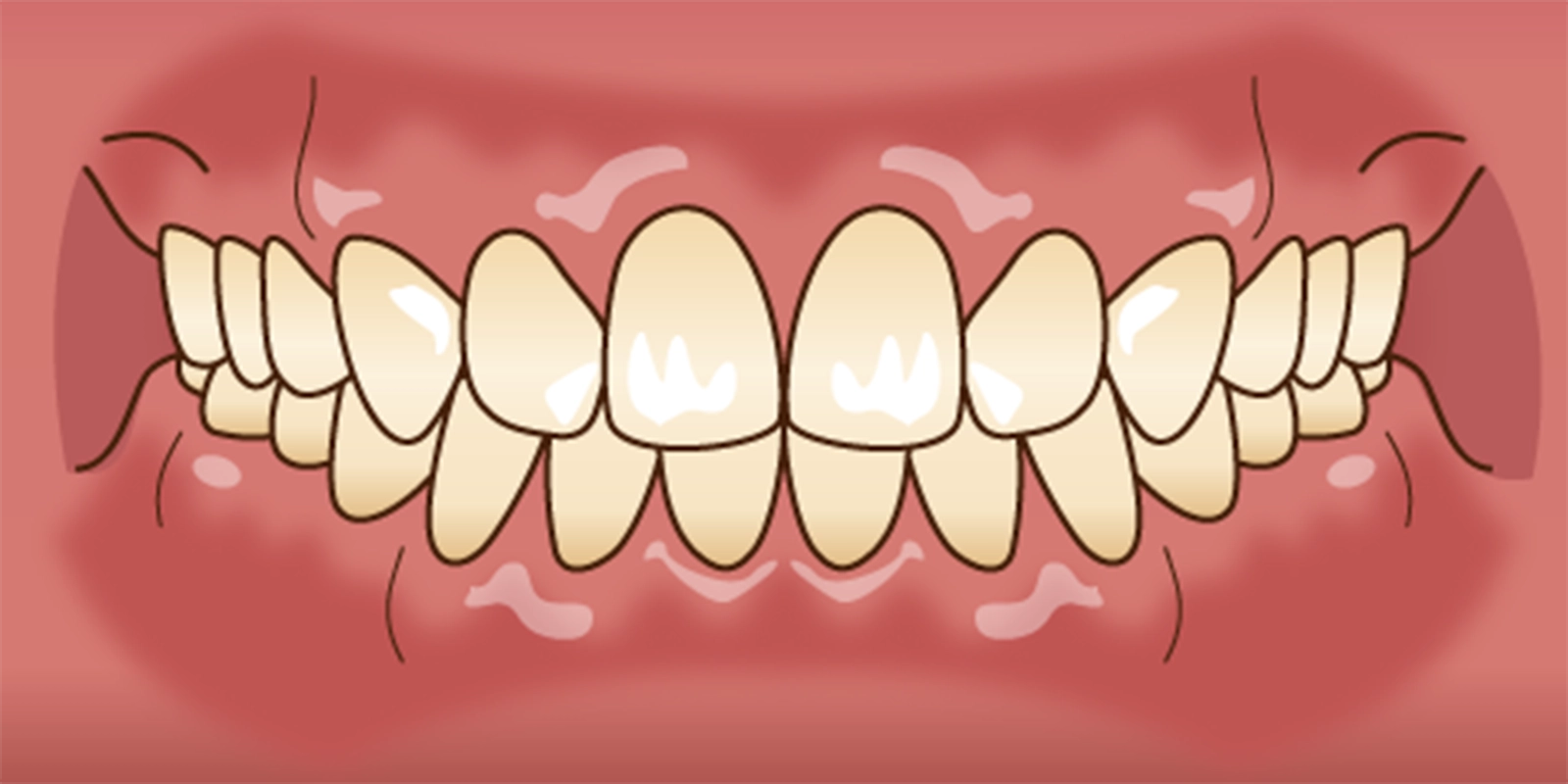

正常咬合とは?

- 奥歯で噛んだ時に、上の真ん中と下の真ん中が一致している

- 噛んだ時に下の前歯よりも上の前歯が2~3ミリ前に出ている

- 噛んだ時に下の前歯を上の前歯が垂直的に2~3ミリ覆っている

- 上下の歯がしっかりかみ合っていて上下の歯の間に隙間がない

- 上も下もガタツキ(でこぼこ)がない、U字型の歯並び

- 顎の骨が正常な形態である

- 顎関節が正常な形態で、正常に機能している

- 奥歯の噛み合わせは、上下が半歯ずつずれて、歯車が噛み合うようにジグザグに噛み合っている

- 横から見て鼻の先端から下あごを結んだ線(Eライン)より唇が出ていない

- リラックスした状態で口の周りに緊張がなく、唇を無理なく閉じることができる

- お口を開けた時、左右にあごを動かした時に、あごに痛みや音がしない

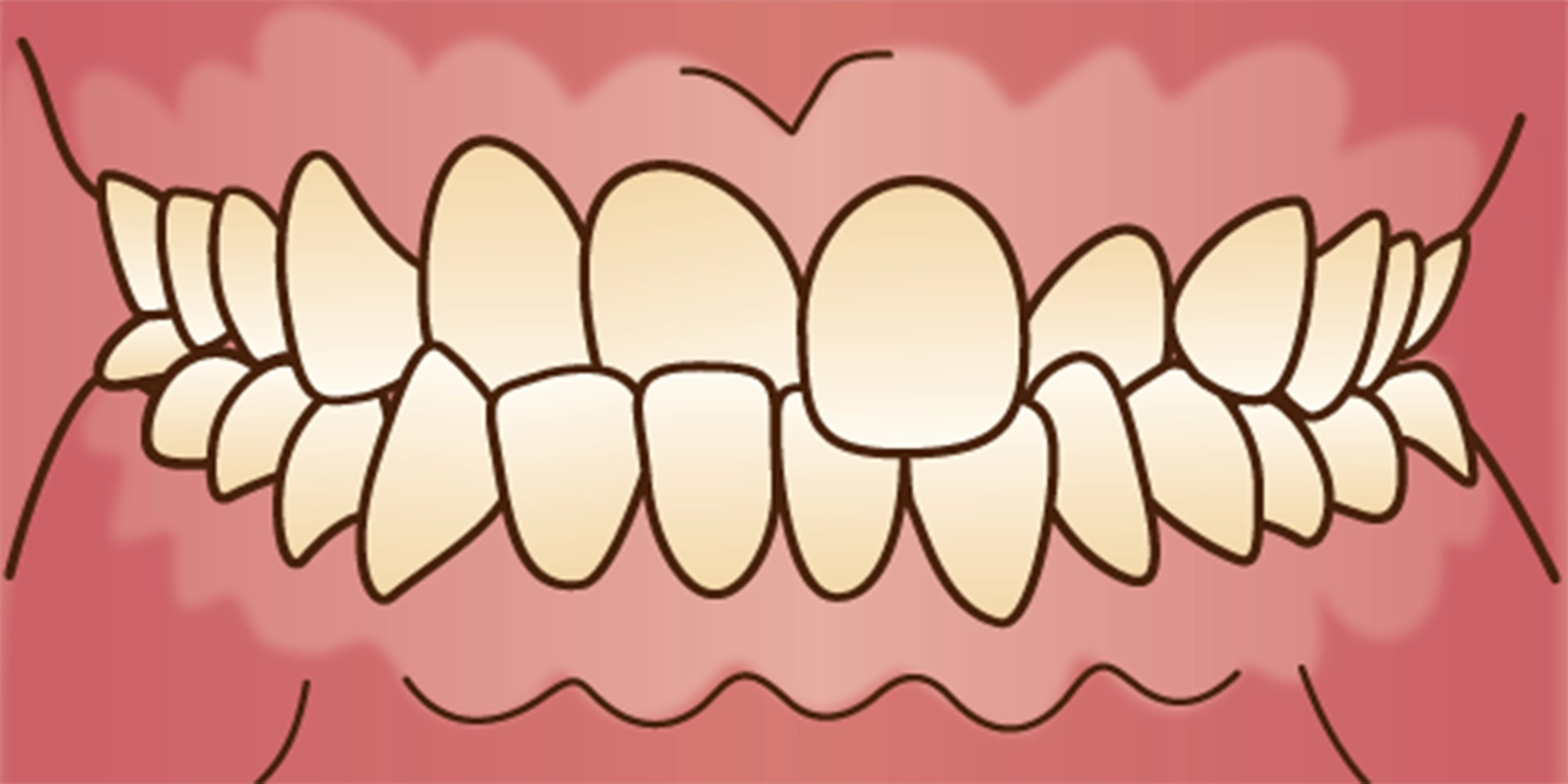

開咬とは?

開咬(かいこう)とは、奥⻭で噛んでも上下の前⻭が噛み合わず、⻭と⻭の間が空いている不正咬合です。オープンバイトとも呼ばれます。

開咬(かいこう)では、奥⻭に⼤きな負担がかかり、⻭が破損したり、奥⻭を失ったりする可能性があります。また、顎関節症を引き起こすリスクもあります。

開咬よる奥歯への負担

- 奥歯だけで噛むため、奥歯に過度な負担がかかる

- 奥歯にかかる力が強いため、奥歯の痛みや顎の痛みを引き起こすことがある

- 開咬は前歯で噛むことができないため、咀嚼が不十分で消化器に負担がかかる

- 前歯が閉じないため音がこもり、サ行の音が言いづらいなど発音に影響がでることがあります

※奥歯でしか噛めないということが多くのリスクとなります。人間の咬合力(噛む力)は約70㎏程度と言われています。通常はこれを片顎28本(親知らず除く)で分散して噛みますが、開咬の場合は奥歯の数本にその力が集中することになります。

そのため、必要以上の力が加わり奥歯が割れたりヒビが入ったり、そこからむし歯になる菌が入ったりすることで、奥歯から徐々に歯を失ってしまうことが多いことが開咬の特徴となります。

そして、抜けてしまった箇所には入れ歯やインプラントなどでの治療が必要になりますが、前歯を使用することが出来ないので入れ歯の安定感は非常に悪くなり、インプラントは折れたり抜けてしまったりする可能性があります。

※口が常に開いていると、口のなかが乾燥し、虫歯や歯周病の原因となる菌を減らす唾液がなくなってしまい、虫歯や歯周病にかかる可能性が高くなります。また、口のなかに細菌が発生しやすい状態にもなるので、口臭も強くなってしまいます。

さらに、口が開いていると口呼吸になるため、鼻呼吸のようなフィルター(鼻毛)がありません。そのため、風邪や新型コロナ、インフルエンザのようなウィルスにも感染しやすくなります。

開咬の症状

- 前歯で噛めない

- 舌を使って食事をしている

- 奥歯だけで食事をしている

- 歯の間からよく舌がのぞく

- 面長になる

- 唇を閉じづらい

- 口を閉じると顎に梅干しのようなシワができる

開咬の原因

開咬の原因は、歯性と骨格性のものにわけられます。歯性の開咬の原因は、前歯の生えてくる方向の異常によるものの他に、指しゃぶりや舌突出癖(舌を上下前歯の間に入れるくせ)などの口腔習癖が代表的です。

舌の悪い癖を解決するためには習癖の除去が必要不可欠となります。習癖除去装置などもありますが、装置がはずれると癖が戻ってしまうことも多く、乳幼児期からこれまで指摘もされずに過ごしてきて、急に改善しようと頑張っても、なかなかその習慣を改善することは出来ません。

そのため、一般的に開咬の矯正治療期間は長くなる傾向があります。また矯正治療後の後戻りも多く発生すると報告されています。

開咬はリスクが高く怖い噛み合わせです。おしゃぶり・指しゃぶりは2歳までにやめさせる、舌癖があればトレーニング矯正装置を使うなど、開咬にならないようにしてあげることで、お子様の人生が大きく変わるかもしれません。

骨格性の開咬は、遺伝などの原因が考えられます。もし、両親のどちらかが開咬の場合、お子様が開咬になる可能性があるので、乳歯の時期から早めに歯科医院でチェックしてもらうのがいいかもしれません。

開咬を放置すると?

開咬を治療せずにそのまま過ごすと、歯を失うリスクは極めて高くなります。

開咬の方の多くは奥歯がまずやられます。虫歯や破損を繰り返し、やがては抜歯になり、噛む歯や支えを失った前歯は、柱を失った家の屋根のように、前に倒れてやがて抜け落ちるリスクが高くなります。

もちろん、すべての開咬の人がすべての歯を失うわけではありませんが、実際に、過去の調査では8020(80歳で20本歯を残す取り組み)を達成した人の中に、開咬の噛み合わせの人はいませんでした。

開咬の治療法

開咬の治療には歯列矯正が有効です。歯列矯正に年齢は関係ありません。開咬の場合、歳を重ねるごとにダメージが蓄積してしまう噛み合わせですので、可能であれば成人していても矯正治療の受診をご検討下さい。

開咬の場合、歯並びをキレイにするという側面以上に、「歯を長く保つため」の意味合いが強い矯正治療となります。開咬を治療することで、麺類をしっかり噛み切れるようになったり、こもってしまうような発音も正常に戻っていきます。そしてそのおまけとして、キレイな歯並びと口元が手に入ります。

開咬の原因が骨格によるもので、歯列矯正による治療が困難な場合は、外科矯正という骨を切る手術が必要です。手術は入院設備のある大学病院等で行います。

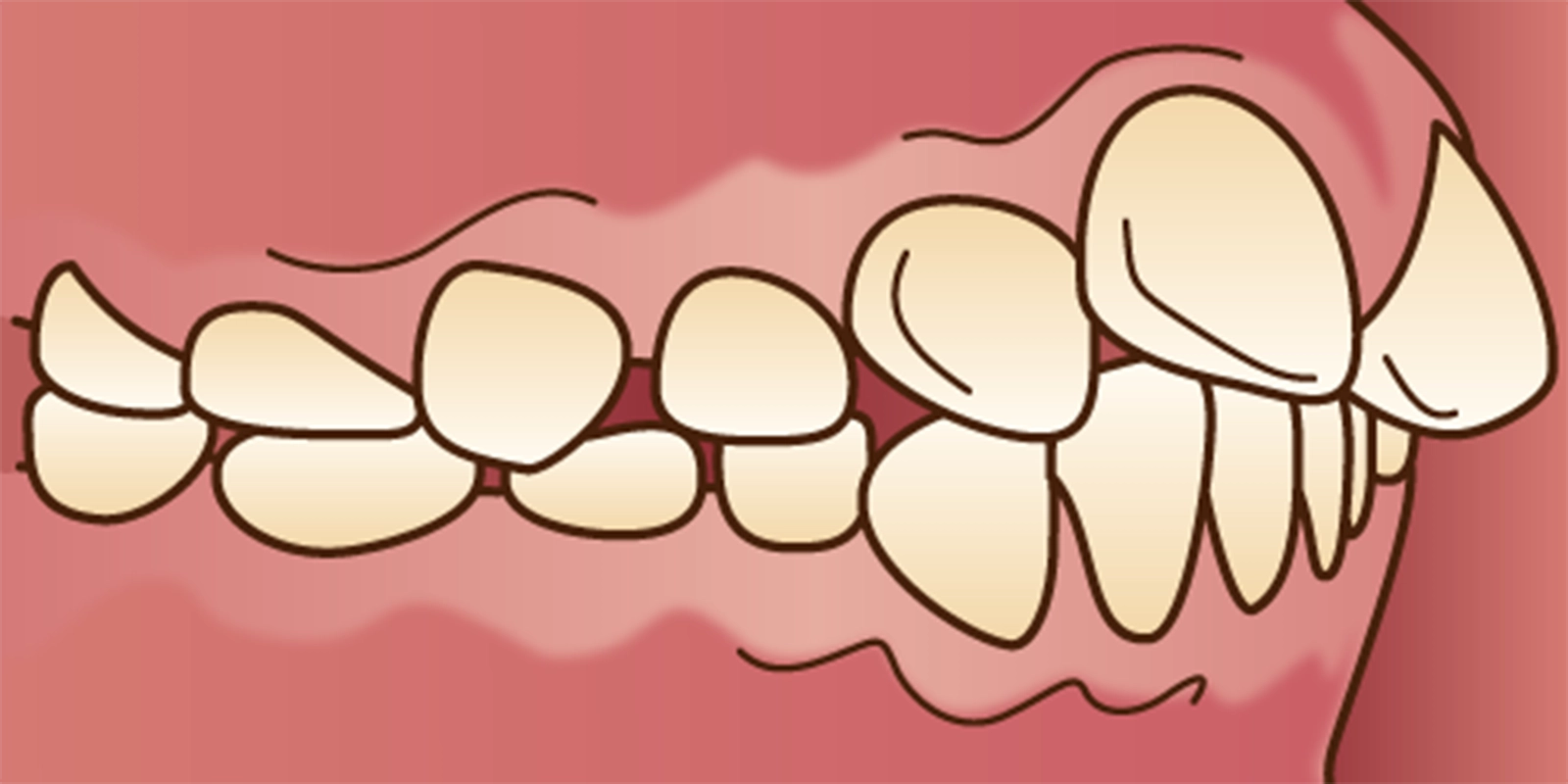

受け口・しゃくれ・反対咬合とは?

受け口・しゃくれとは、その特徴的な見た目から名付けられた俗称で、歯科用語では「下顎前突」や「反対咬合」と言います。

受け口としゃくれの違いは、受け口が「下顎の歯が上顎の歯より前に出ているという噛み合わせ」(歯性下顎前突)のことを指し、しゃくれは「下顎が前に突出した見た目の問題」(骨格性下顎前突)のことを言います。

受け口・しゃくれになる原因

- 遺伝遺伝的要素が強い場合もあり、両親や近親者が受け口である場合、子供も受け口になる可能性があります。

- 舌癖舌を正しく使うことができず、舌を前に突き出してしまう習慣がある場合や、舌を口腔の天井にしっかりとつけることができない場合、下顎が前に出る原因となります。

- 習癖無意識に下唇を噛んだり、頬杖(ほおづえ)をつく癖があると、下顎が前方に出てしまう原因となります。

- 口呼吸鼻呼吸ができず口呼吸になると、下顎が前方に移動し、受け口になりやすいです。

※先天的な受け口・しゃくれ(遺伝)以外でも、これらの原因が単独・あるいは重なることによって、後天的に受け口・しゃくれになる場合があります。

反対咬合を放置すると?

- 噛む力が奥歯に偏り、歯の摩耗や破折が起こる可能性がある

- 噛み合わせの際に伱間ができるため、サ行やタ行の発音が悪くなる

- 舌が正常な位置よりも前方に出ているため、発音が舌足らずになる

- 口が閉めにくく、口の中が乾き気味になるため、口臭が強くなりやすい

- 前歯同士の接触が良くないため、うまく食べ物を噛み切れない

- 胃や腸などの消化器官に負担がかかり、消化不良や体調不良を起こしやすくなる

- 外見上の特徴によって、こどもの自尊心や自己イメージに影響を与えることがある

- 下顎が前に突出しているため、顎関節に負担がかかり、痛みや音がするなどの症状を引き起こすことがあります。(顎関節症のリスク)

※反対咬合は将来的に歯を失うリスクの高い噛み合わせでもあります。噛み合わせの不良から顎にかかる負担が大きいため、8020(80歳で20本の歯を残す)達成者の中には反対咬合はいなかったというデータもあります。

これはつまり、受け口・しゃくれの場合80歳になったとき、高い確率で自身の歯が20本以下になってしまうということです。それだけ、歯を長く保つことが難しい噛み合わせといえるでしょう。

反対咬合の治療法は?

反対咬合(受け口)の治療は、歯並びが原因の場合は矯正治療、骨格が原因の場合は外科手術などによって行われます。

成長期の子どもであれば、顎の成長をコントロールする装置を用いることもあります。

交叉咬合とは?

通常、正しい噛み合わせは上の歯が下の歯を覆った状態になっています。交叉咬合とは、この上下の噛み合わせがどこかで一部反対になっている噛み合わせのことを言います。

交叉咬合は上顎が小さいことから起こることが多い噛み合わせで、奥歯から前歯まで、1歯から複数の歯まで様々な症例があります。

交叉咬合は「叢生(ガチャ歯・デコボコの歯)」でもあるため、歯ブラシが届きにくい部分ができやすく、虫歯や歯周病のリスクも高い噛み合わせです。そのため、交叉咬合は不正咬合の中でも、早めの矯正治療が推奨される噛み合わせです。

交叉咬合の原因

- 遺伝的な要因骨格は遺伝しやすいので、両親や親戚が交叉咬合や顎の成長バランスに異常がある場合は受け継ぐ可能性があります。

歯の形や大きさも遺伝する可能性が高く、歯並びも約3割程は遺伝するので、身内に交叉咬合の方がいれば要注意です。 - 歯槽的な要因乳歯から永久歯に生え変わると歯の大きさが1.5倍にもなるので、顎が十分成長していないと歯が生えるスペースがないため、生える位置が悪くなってしまいます。

また、生え変わりが上手くできていないことも交叉咬合の原因に繋がります。 - 環境的な要因顎がズレる行動を日常生活で習慣的に行っている可能性があります。口呼吸や指しゃぶり・おしゃぶりの長期使用、頬杖や同じ向きを下にして寝る習慣などがあれば、噛み合わせのズレが生じます。

本人は無自覚で何気ない癖だと思いますが、このように顎や歯に外力が加わることが長期間続くと少しずつ歪んでいきます。

交叉咬合を放置すると?

交叉咬合(こうさこうごう)には、次のようなリスクがあります。

- 歯並びが乱れることで、虫歯や歯周病のリスクが高まる

- 顎関節に負担がかかり、顎関節症を引き起こす

- 成長期に交叉咬合が続くと、顎が曲がって成長してしまう

- 顔が歪んでしまう

- 消化不良を引き起こす

※交叉咬合は左右が非対称な噛み合わせです。そのため顎の筋肉のバランスや、咀嚼のバランスが悪くなりやすく、それらは頭痛や肩こりなどの不正愁訴につながる可能性があります。

また、特定の歯では噛めなかったり、食いしばることが出来ない症例もあり、それらは咀嚼や滑舌においてストレスに感じることもあります。

交叉咬合の治療について

交叉咬合の治療は早めが最適です。お子様であれば小児矯正、成人であれば早めに成人矯正をすることで噛み合わせを整えます。

治療が遅れると、顎関節症になったり、外科手術が必要になることもあるため、痛みなどの症状が出る前に治療することが重要です。

上顎前突とは?

上顎前突(じょうがくぜんとつ)とは、上の歯が下の歯よりも前に出っ歯になっている状態を指します。

歯科用語では「出っ歯」とも呼ばれます。

上顎前突の症状

上顎前突の症状としては、次のようなものがあります。

- 口を閉じた時に前歯が露出する

- 唇が閉じにくく、閉じるとき唇に力が入る

- 顎に梅干しのようなシワができる

- 口が開いていることが多くなる

- 口が開く時間が長くなるため口の中が乾きやすくなる

上顎前突の原因

上顎前突(出っ歯)の原因には、次のようなものがあります。

- 遺伝

- 指しゃぶりや舌で前歯を押すクセ

- 鼻の病気や口呼吸

- 上顎や下顎の成長の不調和

上顎前突を放置すると?

上顎前突(出っ歯)は、顔のバランスや歯並びに影響を与えるほか、口呼吸や口臭、虫歯、歯周病などの原因にもなります。

上顎前突による影響には、次のようなものがあります。

| 見た目の悪さ | 横顔のバランスが悪く、笑ったときに歯茎が目立つ |

|---|---|

| 口呼吸による口腔内の乾燥 | 口が閉じにくいため口呼吸になりやすく、口腔内が乾燥しやすくなる |

| 虫歯や歯周病、口臭の原因 | 口腔内の乾燥により細菌が増殖しやすくなり、虫歯や歯周病、口臭の原因になる |

| 物が噛み切れない | 上下の歯が適切に噛み合わせられないため、物がうまく噛み切れない |

| 発音の問題 | 舌や口の中の構造が変わることがあり、言語や発音の問題が生じる可能性がある |

| 前歯の破折リスク | 事故(衝突・転倒)による前歯の破折リスクが高くなる |

| 顎のバランスの崩れ | 顔の輪郭やバランスが崩れる |

上顎前突の治療法

上顎前突(出っ歯)の治療には、矯正装置や抜歯、外科手術などがあります。

治療法は、原因や年齢、歯並びの状態などによって異なります。

過蓋咬合とは?

奥歯でかんだ時、上の前歯によって下の歯が4分の1くらい隠れるのが正常な状態ですが、噛み合わせが深すぎて、下の歯がほとんど見えない歯並びのことを過蓋咬合(かがいこうごう)と言います。

過蓋咬合の原因

| 奥歯に大きな虫歯があって放置していた | 奥歯がひどい虫歯になって高さを失った、もしくは抜歯になってそのままの状態が続くと、噛み合わせが深くなることがあります |

|---|---|

| 上下の顎の発達のアンバランス | 上下のあごの発育バランスが悪くても起こることがあります |

| 顎関節の異常 | 顎関節の状態に異常があると、上下の位置関係に影響し、噛み合わせが深くなることがあります |

| 歯軋り、食いしばり | 歯ぎしりや食いしばりで奥歯が擦れ、高さが低くなることが原因になる場合もあります |

過蓋咬合を放置すると?

- 奥歯がすり減りやすい噛み込みが深いため、奥歯への負担が強くかかってしまい、奥歯のすり減りが激しくなる傾向があります。

- 出っ歯になっていくことがある下の前歯が上の前歯に食い込むようにあたるため、上の前歯が前に押されて出っ歯になっていくことがあります。

- 上の前歯にダメージを与えやすい下の前歯が上の前歯に強く当たることで歯にダメージが加わる、もしくは、下の前歯が上の前歯の裏側の歯茎に当たる場合、歯茎に炎症を起こしやすくなります。

- 顎関節症を起こしやすい噛み合わせが深いことで下あごの動きが制限されてしまい、顎関節に強い負担がかかりやすいため、顎関節症を起こしやすい傾向があります。

- 滑舌の悪さにつながる過蓋咬合による、異常な咬み合わせは、舌や唇の動きを制限し、話すときに影響を及ぼします。

過蓋咬合を放置して、滑舌の悪さにつながる前に矯正治療を行うようにしましょう。 - 胃腸に負担がかかる前歯と奥歯の噛み合わせが合っていないと、食べ物を正しく噛めません。正しく噛めないと、食べ物を細かくせずに飲み込んでしまうため、胃腸に負担がかかります。

食べ物を細かくしないで飲み込んだことにより、消化に時間がかかり、胃もたれを引き起こしてしまいます。 - 出っ歯やガミースマイルになりやすい過蓋咬合をそのまま放置してしまうリスクは、出っ歯やガミースマイルになりやすいことです。なぜなら、下の前歯が上の前歯に当たり、前方へ押し出してしまうからです。

過蓋咬合を放置すると、噛み合わせが悪化するため、出っ歯やガミースマイルにつながります。 - 歯茎の炎症の危険がある過蓋咬合は、上顎の歯茎部分に下顎前歯が接触して傷つき、歯茎の腫れや炎症が起きやすくなります。奥歯は噛んでいるうちにすり減ってくるため、前歯の噛み込みは徐々に深くなっていきます。そのため、下顎前歯が上顎前歯の裏側の歯茎を噛むようになり、炎症を起こしてしまうのです。

また、下顎前歯の刺激により、上顎前歯の歯茎が下がるため、歯周病を悪化させる可能性も高いです。 - 補綴物や修復物が破損しやすい過蓋咬合を放置すると、補綴物や修復物が破損しやすくなるリスクがあります。

過蓋咬合は奥歯の噛み合わせが深いことにより、噛み合わせのバランスが悪くなり、奥歯に強い力がかかるため、補綴物が破損しやすいです。

過蓋咬合の治療法

奥歯を引っ張りだして前歯部分と奥歯部分の噛み合わせを正常にする方法や上下前歯を歯茎側に引っ込める「圧下」と呼ばれる処置を施して、矯正治療で過蓋咬合の症状を改善します。

骨格的な問題の場合には、外科処置と併用して歯並びを改善する場合もございます。

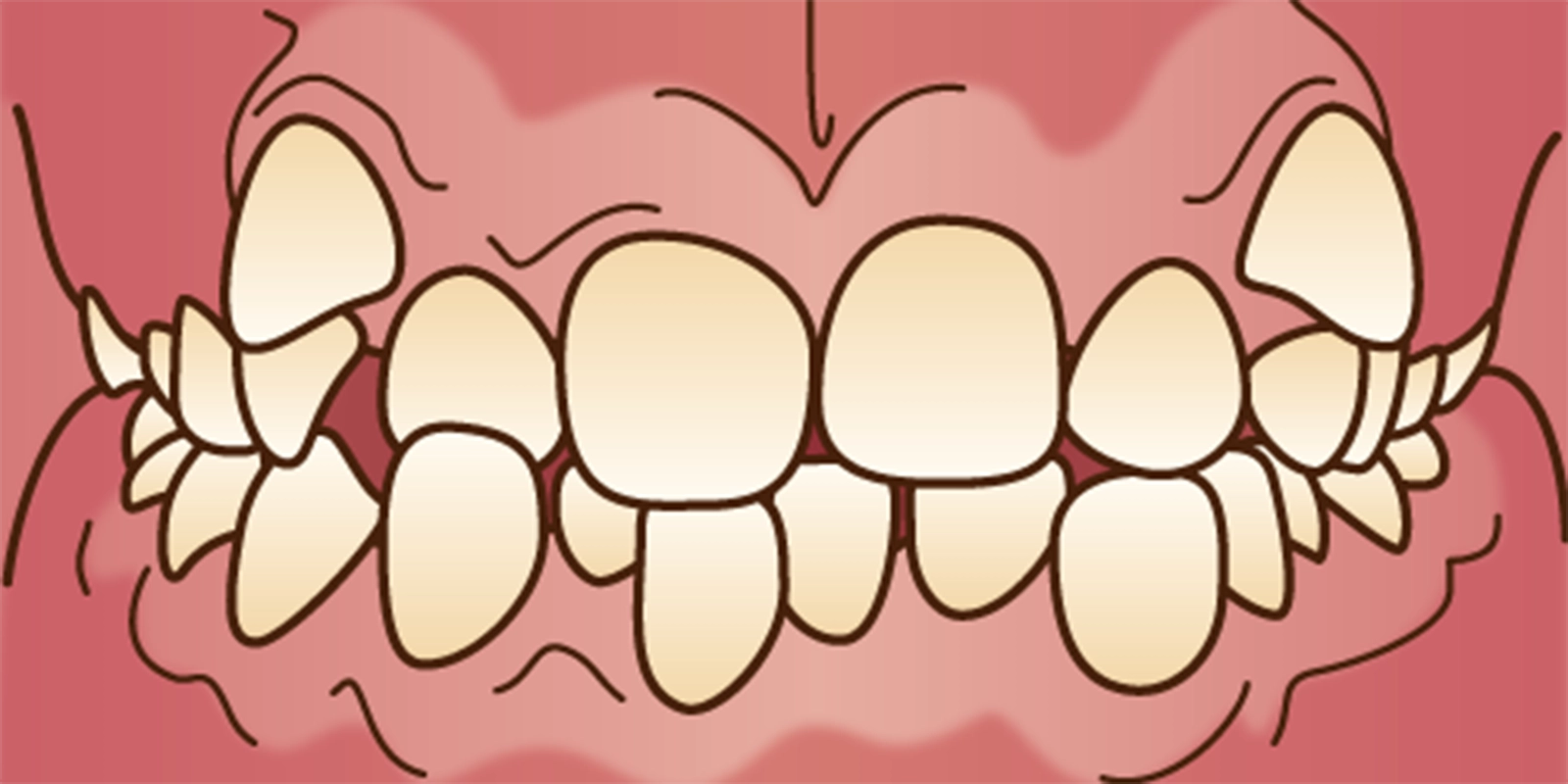

叢生とは

叢生(そうせい)とは、歯の大きさと顎の大きさが合わずに歯が重なったり、ねじれたりして歯並びがデコボコになっている状態です。

乱ぐい歯とも呼ばれ、不正咬合の一種に分類されます。犬歯が後から生えてくることで生じる八重歯も叢生の一種です。

叢生の原因

叢生(そうせい)の原因には、次のようなものがあります。

- 遺伝による歯の大きさや顎の大きさの不調和

- 乳幼児期に舌をしっかり動かせていない、正しい食べ方をしていない、鼻炎などのアレルギーで口呼吸がくせになっている

- 幼少期からの指しゃぶりや長期間のおしゃぶりの使用などの不適切な習慣

- 歯の生え変わり期の要因で永久歯が生える準備ができる前に乳歯が抜ける

- 虫歯によって早く乳歯が抜けた場合、空いたスペースを埋めようと叢生に繋がるパターン

- 無意識に頬杖や常に同じ方向を向いて就寝する癖

- 大きな虫歯があって放置していた

叢生を放置すると?

叢生による影響には、次のようなものがあります。

- 歯磨きしにくいため虫歯、歯周病のリスクが上がる

- 見た目のコンプレックス

- 食べ物が詰まる、磨きにくい

- 咀嚼能力の不十分、及び消化不良

- 奥歯への負担の増加

- 噛み合わせの乱れによる顎関節症のリスク上昇

- 口臭の原因になる

- 顎関節症や頭痛、肩こりなど口腔内以外の部位にも悪影響を及ぼすことがある

叢生の治療

叢生(そうせい)の治療法としては、歯列矯正が一般的です。