親知らず

親知らずとは

親知らずとは、大臼歯(大人の奥歯)の中で最も後ろに位置する歯で、正式名称は「第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)」です。智歯(ちし)や知恵歯(ちえば)とも呼ばれます。

通常は17~21歳頃に生えてきますが、個人差があり、生えてこない人もいます。

⽣えてくる際に痛みは感じる?

親知らずが生えてくるときに痛みを感じる原因は、歯が歯茎を突き破ろうとする際に圧迫感や不快感が生じることです。

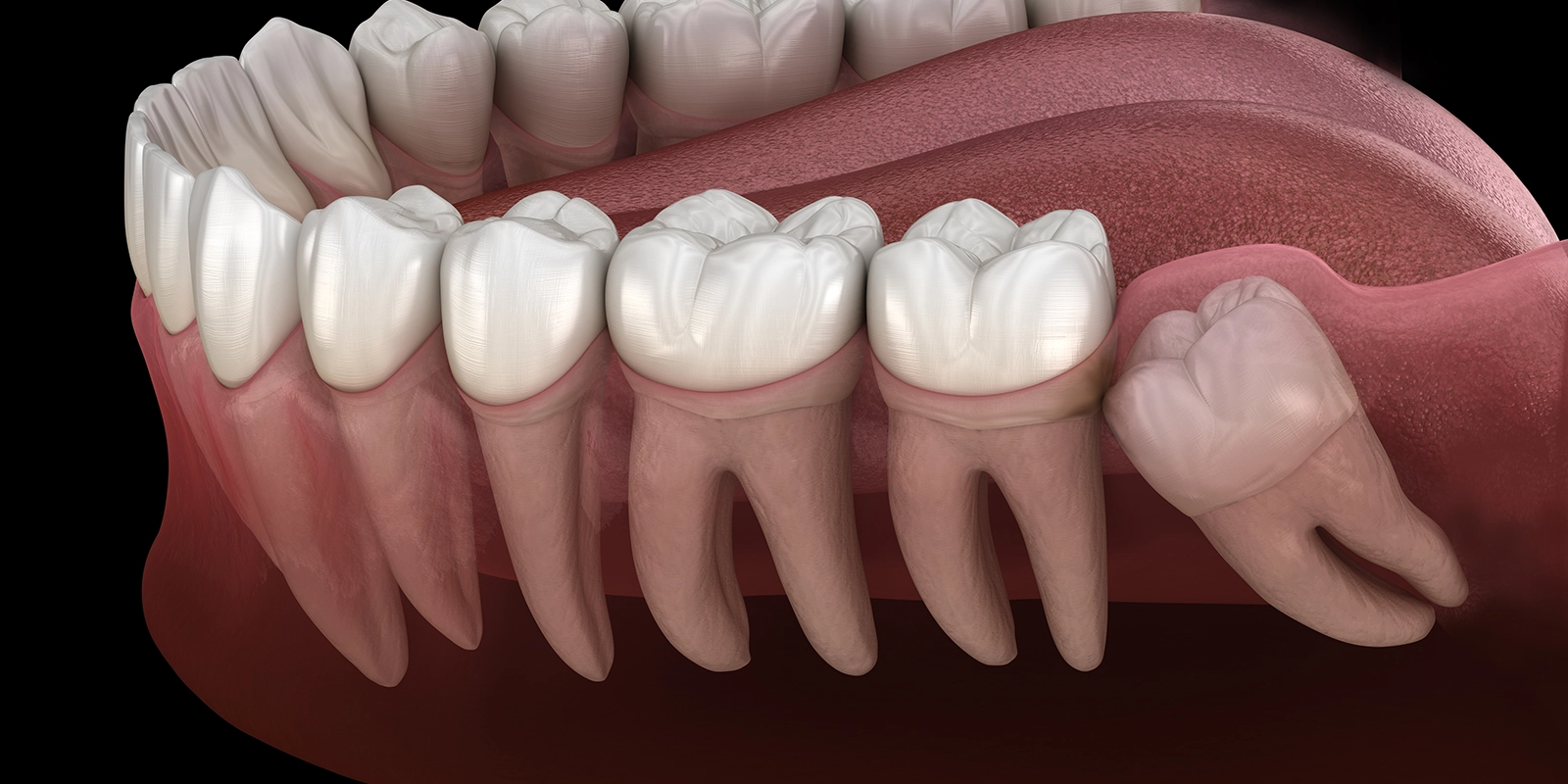

また、歯が正しい方向に成長せず、斜めや横向きに生えてくる場合も、他の歯に圧迫をかけるため痛みが継続的に続く可能性があります。

親知らずと⻭並びの関係性

親知らずが斜めに生えてきて手前の歯にぶつかるようになると、生えてくる力で周りの歯が押され、前歯が重なってしまったり、歯並びがずれてくることがあります。

そのため、矯正治療の際に親知らずの力で歯並びにずれが起きないように抜歯することもあります。

親知らずの痛みの原因について

親知らずは、生え方によっては口のトラブルの原因になることが多い歯です。

- 歯ブラシが届きにくく、歯垢(プラーク)などが溜まりやすい

- 歯茎が腫れて炎症を起こしたり、隣にある歯を押し出すことで歯並びにも影響を与えたりすることがある

- 斜めに生えたり、半分埋まった状態で生えたりしている場合、隣の歯の間に伱間ができて食べかすが溜まりやすくなる

- 正しく生えていない場合、反対側の歯と噛み合わなくなり、顎に負担がかかる

虫歯や炎症などで痛みなどがあれば抜歯するのが一般的です。

親知らずによる症状

親知らずによる症状には、次のようなものがあります。

- 奥歯がムズムズする

- 歯茎に圧迫感や中から押されるような痛みがある

- 歯茎の腫れのような膨らみがある

- 歯茎の皮の内側が白っぽく透ける

- 食べ物や歯ブラシが当たると痛い

- 歯茎が赤く腫れる

- 出血がある

- 口を開けにくい

- 頬が腫れる

- ズキズキ痛む

親知らずによる症状を放置すると、⾍⻭、⻭周病、副⿐腔炎、⾻髄炎、蜂窩織炎、敗⾎症、頭痛や肩こりなどの問題を引き起こす可能性があります。

症状が悪化してひどくなる前に、少しでも症状を感じたら早めに⻭科を受診しましょう。

親知らずを抜⻭する際の

医院の選び⽅

- 経験豊富なドクターが在籍しているか当院には口腔外科認定医がが在籍しております。また、外科経験豊富なスタッフが患者様のお悩みを丁寧に伺います。

まず抜歯が必要かどうか、抜歯の手順、金額、かかる時間。また、抜歯に伴うリスクや処置後の影響など、細かくわかりやすく説明を行うよう心がけております。

親知らずの生え方によっては、大学病院にご紹介させていただく事もございます。まずは一度ご相談下さい。 - CTを撮影しているか親知らずのまわりには様々な組織、神経が存在します。また、深い位置にある親知らずでは口の中からの確認と通常のレントゲン撮影だけでは正確な位置の把握が難しい場合があります。

当院ではCT撮影を行い、親知らずの位置、周囲の組織との位置関係を立体的に把握してから抜歯を行います。

その際、CT画像を実際に患者様と一緒に確認し、処置後の影響や起こりうるリスクを説明し、同意を得てから処置に移行します。

CT撮影は保険適用になるため、患者様のご負担は約3,500円程です。 - 洗浄・滅菌が適切にされているか洗浄、滅菌が十分に行われていなかったり、滅菌レベルの低い器具で外科処置を行うと、処置した部位へ外からの菌が付着する可能性が高くなります。

それにより処置後の感染リスクが上がってしまいます。また、処置後の腫れや痛みも多く出る可能性があります。

当院の洗浄、滅菌システムのレベルは世界基準に則って管理されています。安心してご来院下さい。 - 痛みに配慮しているか局所麻酔の前に表面麻酔を使用することで痛みを軽減します。

局所麻酔では歯科で使われる中で最も細い針を使用し、表面麻酔を行うことで刺入する際の痛みを軽減します。

このような器材の使用に加え患者様の負担を軽減できるよう、痛みの少ない治療を心がけております。 - 鎮静麻酔親知らずの抜歯が怖い方、痛みが本当に苦手な方や嘔吐反射がある方は、鎮静麻酔を実施してリラックスして治療に臨んでいただけます(静脈内鎮静法)。点滴でお薬をいれてから処置を行います。

お薬の健忘(忘れる)効果により、治療自体を覚えていないことがほとんどです。

お体の健康状態や飲んでいるお薬などによっては対応できない場合もあります。お気軽にご相談ください。(※静脈内鎮静法は別途80,000円(税抜)となります。)

親知らずの抜⻭の難易度

まっすぐに⽣えている場合

| 抜⻭の難易度 | ⾍⻭の有無、根の形にもよりますが他の⻭の抜⻭とあまり違いはありません。ただ、根の形が極端に曲がっていたり、膨らんだりしている場合は難易度が上がります。(※⾻を削る必要があるので術後に痛みや腫れが出ます) |

|---|---|

| 抜⻭にかかる時間 | ⻭の状態によりますが、15分程度 |

| 抜⻭の費⽤ | 健康保険3割負担で約2,000円〜(抜⻭のみの費⽤) |

横向きに⽣えている場合

| 抜⻭の難易度 | ⻭を⼀部分割したり、縫合も必要になるため少し難易度は上がります。 |

|---|---|

| 抜⻭にかかる時間 | ⻭の状態によりますが、30分程度 |

| 抜⻭の費⽤ | 健康保険3割負担で約3,000円〜(抜⻭のみの費⽤) |

埋まっている場合

| 抜⻭の難易度 | ⾻の中に埋まっている場合、親知らず周囲の⾻を削ったり、⻭を細かく分割しながら抜⻭を⾏うため難易度は最も⾼いです。 極端に深い位置にあったり、顎の⾻の中にある神経との距離が近い場合は⼝腔外科にご紹介となります。 |

|---|---|

| 抜⻭にかかる時間 | ⻭の状態によりますが、45分程度 |

| 抜⻭の費⽤ | 健康保険3割負担で約5,000円〜(抜⻭のみの費⽤) |

抜⻭をお勧めするケース

- 親知らずに大きな虫歯ができている

- 親知らずに重度の歯周病がある

- 手前の歯が親知らずの影響を受けて虫歯・歯周病になっている(手前の歯が親知らずの影響で歯周病になっている場合、親しらずを抜歯しない限りその歯周病は治りません)

- 斜めに生えていて汚れがたまりやすい状態

- 痛みが出る時がある

- 膿が出たり、腫れたりを繰り返している

必ずしも抜⻭しなくて良いケース

- 骨の中に埋まっていて痛みの経験がない場合

- まっすぐ生えていて虫歯がない場合

- しっかり磨くことができている場合

親知らずの抜歯が難しいケース

- 完全に埋まっている埋伏歯

- 異常な角度で生えている歯

- 重度の感染や膿瘍がある場合

- 神経や血管に近接している場合

- 顎の骨が厚く硬い場合

- 全身的な健康問題がある場合

実際はCTを撮影して、口腔内の状態と照らし合わせて確認してみないと正確な判断は難しいです。

親知らず抜歯をご希望の方はまずは一度、口腔外科認定医にご相談下さい。

抜⻭後の注意点

親知らずを抜⻭した後は、抜⻭箇所に刺激を与えないようにすることが⼤切です。

主な注意事項は次のとおりです。

- 抜⻭直後は、⾎を⽌めるためにガーゼを30分程度噛んでおきます。

- 2〜3時間ほどは⿇酔が効いているため、唇や頬、⾆を噛まないように注意しましょう。⿇酔が切れるまでは⾷事はお控え下さい。

- 当⽇は⻑時間の⼊浴を控え、軽いシャワー程度で済ませましょう。

- 3⽇間は強くうがいをしない・何度もしない。

- 刺激物や硬い⾷べ物は避けます。

- 飲酒は最低2〜3⽇間避けます。

- 喫煙は最低1週間避けます。

- 旅⾏やイベントは1週間ほど避けていただくのが無難です。

- 傷⼝が縫合されている場合には、⽷を⻭ブラシで引っ張らないように、⼗分に気をつけて磨くようにしてください。

- 痛みが続く時は、痛み⽌めを服⽤するか病院にご連絡下さい。(通常、親知らずの抜歯後の痛みは、個人差がありますが、通常は数日から1~2週間程度で収まります。抜歯直後から1~2日が痛みのピークで、特に強い痛みを感じることが多く、鎮痛薬の使用で痛みを和らげることができます。)

- 感染予防で抗生剤が処方されます。痛みがなくても飲み切って下さい。

- 縫合した場合は1週間後に抜糸が必要になります。

- 歯を抜いた後に血が出る事は、血餅(かさぶた)を作るために正常な反応です。1時間するとほぼ血が止まっていることがほとんどですが、 翌日になっても血が溢れ出てくるような場合はご連絡下さい。(服用薬、全身疾患が関係している可能性もあります)

抜⻭後の腫れについて

親知らずを抜⻭した後は、通常1〜2週間程度腫れと痛みを伴います。腫れのピークは抜⻭後2〜3⽇ほどで、その後は徐々に落ち着いてきます。

腫れには個⼈差があり、⻭の⽣え⽅によっては抜⻭の際に⾻の削除量が多くしたり、切開(⻭茎を切った)の範囲が広くしないと抜⻭ができないケースもあるため、そういう場合は腫れやすいです。

どのような術式になるか、抜⻭後のリスクについては⼝腔外科認定医より、事前に説明させていただきますのでご安⼼ください。

この腫れ⽅は危険です!

下の親知らずを抜⻭した後に頬から顎の下、⾸にかけて、上の親知らずを抜⻭した後に眼窩(⽬の下)にかけて腫れが広がるようですと危険です。

外科的侵襲に体が負けていることが多く、感染が広がっている場合がほとんどなので、⼤学病院または都⽴病院など、⼊院施設がある病院へ直ちに受診することをお勧めします。すぐに⻭科医院にご連絡ください。紹介先を⼿配致します。

親知らずを抜⻭する際の流れ

- 予約、カウンセリング

- 検査(口腔内全体の診査、歯周検査)、レントゲン撮影(パノラマ、CT)、治療計画説明(術式、リスク、術後注意事項など)

- 同意書の記載、日程決め

- 当日、体調に問題がないか確認し、麻酔を打つ(静脈内鎮静法の場合は麻酔専門医が行う)

- 歯茎を切開したり、骨を削ったりして親知らずを摘出する

- 抜歯窩(ばっしか)の汚れや破片を取り除き、止血処置を行う

- 場合によっては縫合する

- 抜歯後の注意事項の説明、お薬のお渡し

- 抜歯後1週間ほどで糸を取る