根管治療

根管治療とは

根管治療は、虫歯や歯周病が進行して歯髄まで細菌が侵入したり、外傷で歯が折れたり、過去に治療した歯が再感染を起こしたりした場合に行われます。

根管治療が必要な症状には、激しい歯の痛み、歯ぐきの腫れや膿、噛むときの痛みや不快感、歯の変色、 歯の破折やヒビ、レントゲン上で根尖病変が認められた時などがあります。仮に痛みがない場合でも治療をした方が良い場合があります。定期的に歯科医院へ通って早期発見・早期治療に努めることが大切です。

根管治療の役割

そもそも根管治療とは、家を建てる工程に例えると、基礎工事にあたります。

上物がどんなに立派でも、基礎工事がいい加減だと、基礎の上に建つ建物も全て無駄になってしまいます。基礎工事からやり直しという事になれば、そこまでにかかった費用はもちろんのこと、それまでかけた時間も労力も、全て無駄になってしまいます。

歯の治療も同じことが言えるのです。歯の基礎工事である、根管治療が上手くいっていなければ、その上に、どんなに綺麗な被せ物を高額な費用をかけて被せても、全て無駄になってしまうのです。ですから、根管治療は重要なのです。

つまり、根管治療が成功していなければ、本来は被せ物をしてはいけないのです。根管治療は歯の大事な基礎工事であり、その歯の命運を決めてしまう大切な治療です。

⻭の神経がない状態でも

痛みを感じる理由

歯は骨と直接くっついているわけではなく、歯根膜という薄い靱帯のような組織を介して骨とつながっています。歯根膜にも歯と同じように神経があり、歯根膜に炎症が起きることにより痛みを感じます。

根管治療が不十分であったり、被せ物が不適切なものであれば、そこから細菌が侵入して根管内で細菌が増殖して、さらにその細菌が根の外に出て歯根膜や歯槽骨に炎症を起こすのです。

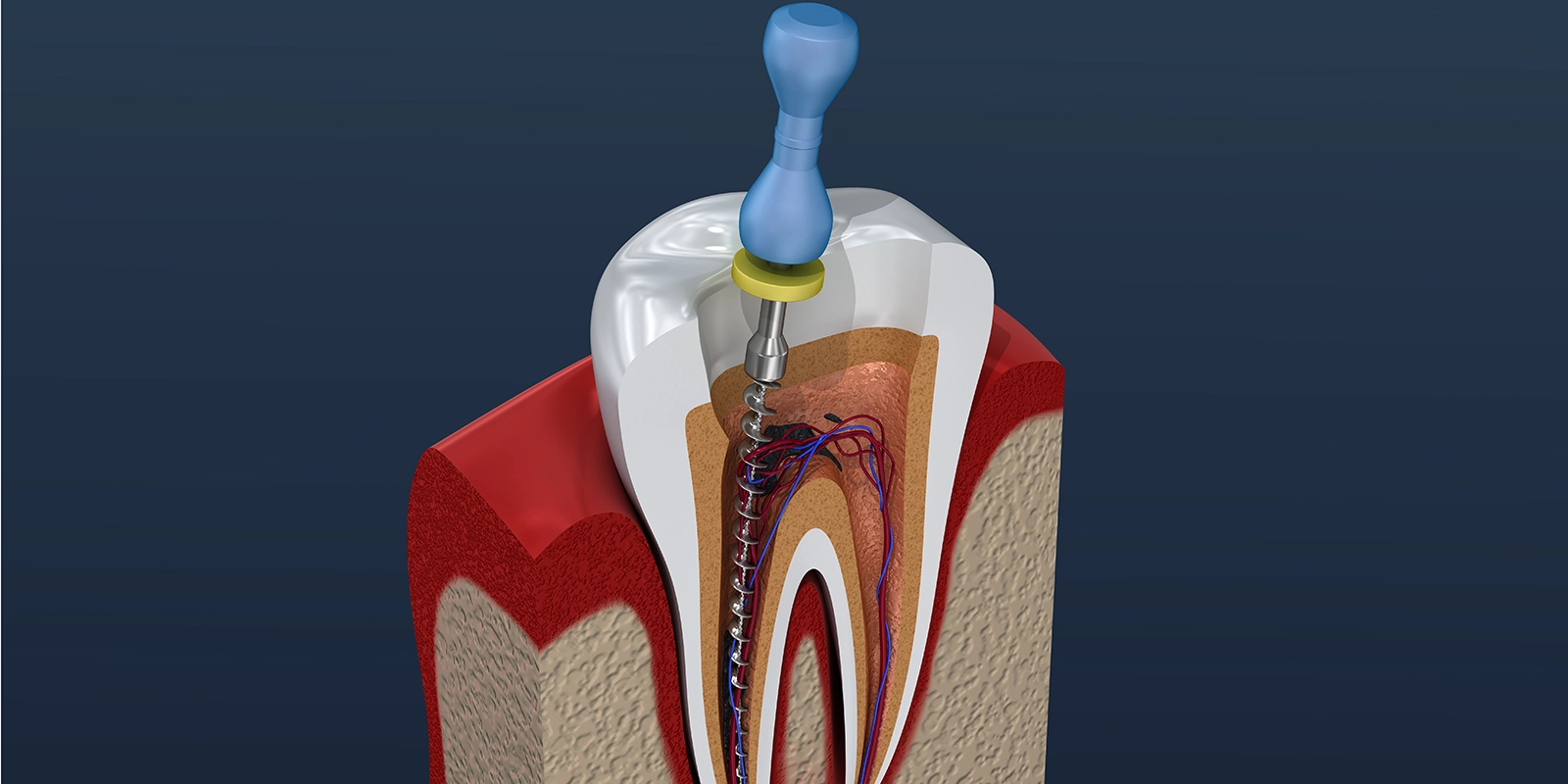

根管治療の流れ

- 麻酔(失活している場合には麻酔は不要です)

- 虫歯を削る

- 歯の中央部に神経の治療をするための穴をあけて歯髄(神経や血管を含む部分)を露出させる

- ファイルやリーマーなどの器具で感染歯髄を取り除く。根管内を綺麗にしながら、最終的な薬を入れる準備として拡大も行う。

- 根管内を薬液で洗浄

- 根管内に薬剤を入れて仮の蓋をして数日薬の効果が効くのを待つ

- 消毒してきれいになった根管内に専用の薬(ゴム)を詰める

- 確認のためにレントゲン写真を撮影する

※④~⑥を数回繰り返します。

根管治療の回数は、虫歯の進行度や根管の形状によって異なります。前歯で5~6回、奥歯で7~8回程度が平均的な回数です。

根管治療の成功率

日本の根管治療の成功率は、保険診療において約30~50%程度とされており、根尖病変が大きいものや何度も根管治療をされている歯はさらに成功率が下がります。

根管治療は歯の土台となる大事な治療ですが、成功率が低い事も事実です。

あまりにも状態が悪くなっている場合は、根管治療しても病変が治らずに、費用と時間だけが経過してしまう可能性が高いため、抜歯をご提案させていただく事もあります。

神経をとった歯はダメになりやすい?

神経を抜いた⻭は、⼀般的に本来の寿命よりも10年ほど短くなるといわれています。

寿命の⽬安は、5〜30年と個⼈差が⼤きく、ケア次第で⻑持ちさせられますが、神経を抜いた⻭の⾍⻭が⼤きく、⻭がほとんど残っていない場合は予後がかなり悪くなります。

⻭の神経の役割

- ⻭髄には、⻭の神経と⼀緒に⾎管も存在しており、⾎管を通して⻭の中に⽔分や栄養を供給することで、丈夫な⻭を保てます。

- ⻭の表⾯を覆っている半透明の部分は「エナメル質」、その下は「象⽛質」といいます。私たちが⾒ている⻭の⾊は、象⽛質の⾊が透けたものです。神経には、⽔や栄養を充分に届けたり、必要のない物質を排出したりする働きがあります。その働きによって、象⽛質の⾊が正常に維持でき、⾃然な⻭の⾊を保てます。

- 血液とリンパ液の流れが、内部に入り込もうとする細菌を押し戻します。免疫反応で歯を守るのも歯髄の重要な役割です。

- 歯の神経には、異常を伝える役割があります。虫歯に感染すると、神経が刺激されて「痛み」を感じたり、食べものや飲みものがしみたりするようになります。外部からの刺激を受けたときに、「痛み」によって異常を知らせる役割を担っているのです。食べものの温度を感じられるのも神経があるからです。

根管治療の成功率を上げるには?

- ⾍⻭を取り残さない⾍⻭を取り残した状態で根管を触ることは綺麗にすべき根管を汚染させる⾏為になります。

- 唾液が⼊らないようラバーダムをつけて治療を進める唾液は細菌を含んでいます。根管の中に唾液が⼊る=感染の拡⼤です。ラバーダムを使⽤することで治療中の⻭に唾液が⼊ることが防げます。ひかりのき⻭科クリニックではラバーダムに近い効果があるズーという防湿装置を使⽤して根管治療を⾏なっております。

- 清潔な器具を使⽤する適切な滅菌処理をした器具を使います。

- マイクロスコープを使⽤する根管は⼤変細くなっていますので、⾁眼では確認ができない場合があります。そのような場⾯では拡⼤視して確認することで感染物の除去が可能になります。ひかりのき⻭科クリニックでは拡⼤ルーペを使⽤して治療を⾏なっております。

- 精密なクラウンを装着する根管治療が完璧な状態で終了しても、クラウンの精度が低ければ、徐々に細菌が侵⼊し、再発の原因となります。精度の⾼いクラウンを装着することで再感染のリスクを減らします。セラミックのクラウンは精度が⾼く、⼆次カリエス(再⾍⻭)になりにくいので、セラミックでの被せ物をおすすめしております。

ニッケルチタンファイルとは?

日本の保険診療ではステンレス製のファイルが用いられるのが主流です。ステンレスは安価であるため多くの歯科医院で使用されています。しかし、ステンレスは柔軟性が乏しいため、曲がっている根の中を治療する際に不必要な部分を削ってしまい、その結果治療が上手く行かないことがあります。

ニッケルチタンファイルは超弾性、形状記憶、熱により元の形状に回復するなどの特性がるため、湾曲の強い根管でも不必要に切削することなく、根の先まで追うことができます。

また、ステンレスファイルは手用で作業を進めるため時間がかかりますが、ニッケルチタンは低速で回転する器械を使用して治療を行うため、効率的かつ短時間で根管を拡大形成することができます。ひかりのき歯科クリニックつくばでは、コストはかかりますが、皆様へ質の高い治療を提供するために、保険診療でもニッケルチタンファイルを使用して根管治療を行なっております。

神経の治療に使用する器具

- 根管長測定器

- ステンレスファイル

- ニッケルチタンファイル

- ルーペ

- ズー

- 次亜塩素酸ナトリウム溶液(有機質溶解)

- EDTA(無機質溶解)

- 切削器具

- カルシペックス

ラバーダムの効果

歯科治療全般、特に根管治療は口の中の菌との戦いです。根管治療では根の中をきれいにするのが目的ですが、その際に唾液が根の中に入ってしまうと唾液の中の菌によって汚染されてしまいます。

それによって治療の精度が下がり、治療後に痛みが出たりして再治療になる可能性が上がります。ラバーダムによって歯を粘膜や周りの歯から孤立させることで、唾液の侵入を防ぎ治療精度があがります。

また、根管治療で使用する薬品や器具から口の中を守ることができます。ひかりのき歯科クリニックつくばでは、ラバーダムと同等の効果が得られるとされるズーを使用して根管治療を行なっております。