歯ぎしり

⻭ぎしりとは?

⻭ぎしりとは、上下の⻭を無意識に噛みしめたり、こすり合わせたりする状態です。⻭科⽤語では「ブラキシズム」と呼ばれます。(グラインディングともいいます)

⻭ぎしりは、睡眠時(睡眠時ブラキシズム)と覚醒時(覚醒時ブラキシズム)に起こることがあります。睡眠時ブラキシズムは、中枢性の問題である睡眠関連疾患と考えられています。就寝時に無意識に⾏っているため⾃⾝では気づきにくく、ギリギリと⻭が擦れ合う⾳が⽣じるため、家族やパートナーに指摘されます。

また、朝⽬覚めると顎が疲れていたり、⻭が全体的にすり減ってしまっていたりする症状で、⻭ぎしりの症状を⾃覚することも少なくありません。覚醒時ブラキシズムは、⽇中クレンチングや上下⻭列接触癖(TCH)とも呼ばれ、様々な条件に伴って獲得された習癖であると考えられています。

⾷いしばりとは?

食いしばりとは、上下の歯を強く噛み合わせる悪習癖です。専門的には「クレンチング」とも呼ばれます。

食いしばりの特徴は次のとおりです。

- 無意識に行われるため、気づきにくい

- 歯や顎に大きな負担をかける

- 歯の摩耗や欠け、歯周病、顎関節症などの問題を引き起こす可能性がある

- 頭痛や肩こり、慢性疲労などの不定愁訴を引き起こす可能性がある

噛み締めは、垂直方向にかみ込む行為であるため、歯ぎしりのように上下の歯が擦り合うギリギリとした音を立てることはありません。そのため、本人や家族も気づきにくい傾向にあります。

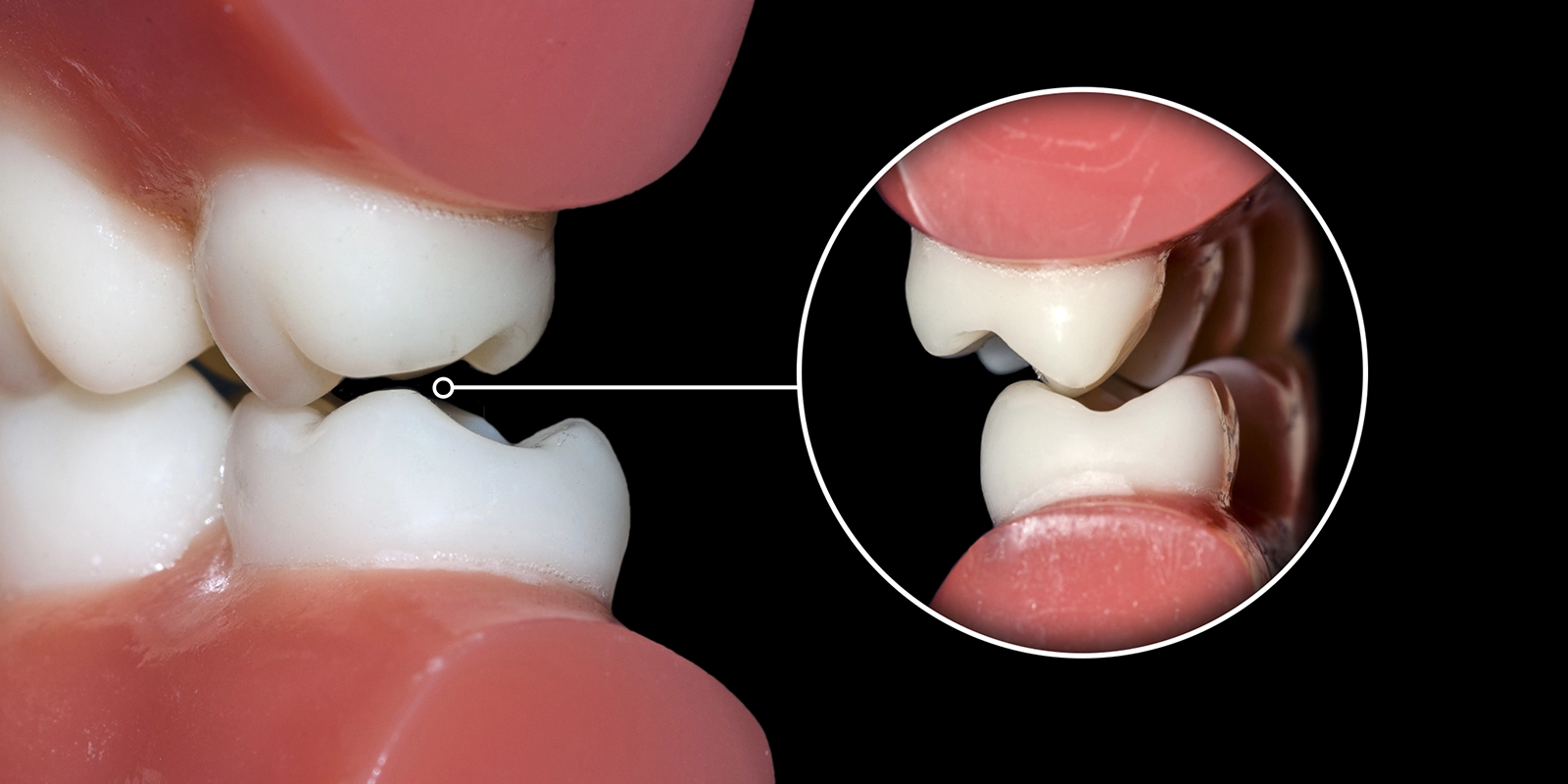

正常時であれば上の歯と下の歯は完全にかみ合うことなく、2~3ミリの隙間が空いています。しかし、噛み締める癖がある場合は日頃、歯や顎に負担がかかってしまうため、改善や対策が望まれます。

歯ぎしり・食いしばりの原因

ストレス

歯が噛み合う刺激は脳へ伝わりストレスを緩和させる作用が働きます。ガムをかむとストレス発散になるのもその効果です。

ストレスを感じると、無意識のうちに脳への刺激を求め、歯ぎしりや食いしばりをしてしまうと考えられています。歯ぎしりや食いしばりの原因の多くはストレスです。ストレスは身体へ大きな影響を与えるものであり、ストレスが増えると食いしばりや歯ぎしりをしてしまう回数も多くなる傾向にあります。

歯並び

歯並びの乱れは、見た目だけの問題ではありません。歯並びが乱れていると、上下の歯の噛み合わせにもズレが生じ、バランスが崩れうまく噛むことが難しくなります。

特に開咬(かいこう)や過蓋咬合(かがいこうごう)といった不正歯列などは、無意識のうち奥歯で噛んでしまい、食いしばりや歯ぎしりを行う傾向にあります。

また、上下の噛み合わせがズレていると、噛みやすい部位ばかりで食べものを噛むようになり、口周りの筋肉や顎関節にも負担がかかっているケースも少なくありません。お口周りの筋肉の緊張などがストレスとなり、食いしばりや歯ぎしりを助長させてしまう可能性があります。

枕が合わない

枕の高さが合わない時に歯ぎしりや食いしばりを誘発してしまうケースもあります。枕が身体に合わず高さがある枕だと、顎を引いた状態になってしまい気道が狭くなったり、肩や手に負担がかかってしまったりします。

これらの状態はリラックスした睡眠状態とはいえずストレスを感じてしまうため、歯ぎしりや食いしばりが誘発されると考えられています。

集中している時間が長い

人は物事に集中していると、無意識のうちに能力を最大限に引き出そうとする力が働き、上下の歯を噛み込む傾向にあります。

スポーツをしている時、勉強をしている時、パソコンをしている時、デスクワークをしている時、趣味に没頭している時など、食いしばる場面はさまざまです。集中時に食いしばらないように、意識することも大切です。

⻭は⼀⽇何分くっついている?

人間の上下の歯が噛み合っている時間は1日15~20分程度です。

しかし、ストレスや上下の噛み合わせなどの影響によって、上下の歯が噛み合わさる癖がつき、物事に集中している時や無意識のうちに食いしばってしまったり、就寝時に歯ぎしりしてしまったりするようになります。

⻭ぎしりを改善するための治療

マッサージ

歯ぎしりや食いしばりの原因の1つにお口周りの筋肉の緊張(ストレス)があげられます。歯並びが乱れ、噛み合わせにズレが生じている場合、噛みやすい部位ばかりで食べ物を噛み砕くようになるため、お口周りのバランスが崩れます。

そのためバランスを保とうとお口周りの筋肉に負担がかかり、筋肉の緊張(ストレス)が歯ぎしりや食いしばりを誘発させてしまうと考えられています。歯ぎしりや食いしばりの改善・予防には、咬筋と側頭筋のマッサージが有効です。咬筋は、顎角と呼ばれるエラ部分から下方向にある頬骨にまで走る筋肉です。

また、側頭筋は側頭部から下方向に位置する下顎骨筋突起に向かい走っている筋肉です。これら2つの筋肉は、お口の開け閉めに必要であり、筋肉が走る流れにそってマッサージを行うと効果的です。

ナイトガード(マウスピース)

歯ぎしりや食いしばりは、主に就寝時に強い力をともない生じていきます。就寝時にナイトガードと呼ばれるマウスピースを装着し、歯ぎしりや食いしばりによって歯や顎に加わる力を分散させます。歯ぎしりや食いしばりの自覚症状がない人は、ナイトガードの必要性を感じられないと考える人も少なくありません。

しかし、歯が削れていたり、歯を支える歯周組織の状態などを確認したりすることで、ナイトガードが必要と判断した場合には、ナイトガードの使用をご提案させていただくケースもございます。

ナイトガードは強化用プラスチックで作製されています。強化用プラスチック製のマウスピースは、使用とともに徐々に歯ぎしりや食いしばりによって削られていきますが、歯や顎に加わる力を回避できます。

また、ナイトガードの厚みによって上下の歯が噛み合わない状況を作り出せるため、リラックスした状態に近づけられます。それにより歯ぎしりや食いしばりの改善へとつなげていくことも期待できます。

矯正

歯ぎしりや食いしばりの原因の1つとして、上下の歯の噛み合わせが考えられます。上下の噛み合わせにズレが生じている場合、食べ物が噛み砕きにくくなっているため、それをカバーする力が働き、お口の周りの筋肉のバランスが崩れたり、顎関節に負担がかかってしまったりするケースも少なくありません。

このような状態が続けばやがて、歯ぎしりや食いしばりなどが生じる可能性もありますが、歯並びと噛み合わせを整えることで、歯ぎしりや食いしばりを改善していけるケースもあります。

また、歯ぎしりや食いしばりの原因が噛み合わせではなく、ストレスなど他の原因であって場合は、矯正治療を行ったとしても改善が見込めない可能性も十分にあるため、自身の歯ぎしりや食いしばりの考えられる原因を把握することも重要です。

詰め物や被せ物の作り変え

詰め物や被せ物が精⼯に作られていなかったり、噛み合わせの⾼さや位置にズレが⽣じてしまったりする場合、これらが原因となりお⼝周りの筋⾁や、顎関節に影響を与えてしまい、⻭ぎしりや⾷いしばりを誘発してしまうケースもあります。

詰め物や被せ物の噛み合わせを調整するだけで改善の兆しが⾒えることもありますが、詰め物や被せ物の作り直しを余儀なくされることもあります。詰め物、被せ物が原因になっている場合、数ミクロン単位の違いによってもその影響は計り知れません。

そのため、精密審美補綴でより精⼯な詰め物や被せ物を作製することで、さらに改善の可能性が⾼くなる場合もあります。

⻭ぎしりが⻭や顎に与える影響

⻭ぎしりや⾷いしばりは単なる「癖」であると認識している⼈も少なくありません。

しかし、⼈間の噛む⼒は意外にも⼤きく、⻭ぎしりや⾷いしばりは、意識による制御が効かないので、⾷事のときの何⼗倍もの⼒がかかります。その負荷は、体重の約2倍から5倍と⾔われるほどです。仮に体重が50キロなら100キロから250キロ、70キロなら140キロから350キロの⼒がかかっているのです。

⻭ぎしりや⾷いしばりをそのまま放置してしまうと⻭や顎に負担がかかり、さまざまなトラブルを招きかねません。

⻭が割れる(⻭冠破折)

⻭の表⾯組織であるエナメル質は⼈間の⾝体の中で最も硬い組織です。ダイヤモンドよりも硬いと⾔われるエナメル質に覆われている⻭ではありますが、神経を抜いた⻭は、⻭に栄養が⾏きわたらないため、もろくなっています。

そのため、既に⾍⻭に蝕まれている⻭であった場合はとくに割れやすいと⾔えるでしょう。また、神経がある⻭であっても、⻭ぎしりや⾷いしばりで加わる⼒は想像以上であるため、油断できません。

⻭の根っこが割れる(⻭根破折)

⻭ぎしりや⾷いしばりの影響により⻭の根っこ部分が割れるケースもやはり神経を失っている⻭に多く⾒られます。⽇本⼈における抜⻭理由の3番⽬にあたる⻭根破損でありますが、⻭の根っこ部分が割れてしまうと⻭を維持することが難しくなり抜⻭が検討されます。

⻭の根っこ部分を温存できていれば差し⻭や被せ物といった治療が可能です。しかし、⻭根破損による抜⻭を⾏ってしまうと、ブリッジや⼊れ⻭、インプラント治療なども必要になります。

⻭周病悪化につながる

⻭は⻭周組織である⻭茎、顎の⾻(⻭槽⾻)、⻭根膜、セメント質で⽀えられています。⻭ぎしりや⾷いしばりによって⼤きな⼒が加わると、⻭茎や⻭を⽀える組織が炎症し、⻭周病を悪化させてしまう恐れもあります。⻭周病が進⾏していくと⻭周組織が⻭を⽀えきれなくなり、抜⻭が検討されます。

⻭を⼀度失ってしまうと⽣えてくることはないため、⻭ぎしりや⾷いしばりを放置することなく改善や対策することが望まれています。

詰め物が取れやすい

⻭ぎしりや⾷いしばりの症状がでている状況であると、想像以上の⼒が⻭や詰め物にかかり、⻭と詰め物の接着に影響を及ぼす恐れもあります。

詰め物が取れやすい、または詰め物が取れてしまっている状態になれば、機能⾯において⽀障をきたすケースも少なくありません。詰め物を付けなおしても、⻭ぎしりや⾷いしばりが続く限り詰め物に与える影響は繰り返してしまうため、改善や対策が望まれます。

アブフラクション(くさび状⽋損)

⻭ぎしりや⾷いしばりの症状が著しい場合、アブフラクションと呼ばれる症状が⽣じる恐れもあります。

アブフラクションは、⻭ぎしりや⾷いしばりによって⻭に負担がかかり、⻭を守る防衛反応として⻭茎が引っ張られることで⻭茎の位置が下がり、⻭と⻭茎の境⽬のエナメル質や象⽛質が⼀部⽋けてしまう現象を指します。

そのような状態になると、象⽛質に外部からの刺激が伝わり、知覚過敏の症状が現れるケースも少なくありません。

⻭ぎしりを⾃覚するためのサイン

歯ぎしりのサインには、次のようなものがあります。

- 朝起きたときに顎が疲れている、だるい、痛い

- 歯がすり減っている、欠けている

- 歯ぐきに硬いコブのようなものがある

- 頬の内側に線がある

- 舌の横の先に凹み(歯に押し付けた跡)がある

- 下あごの内側に丸く出っぱった硬い隆起がある

- 原因不明の頭痛や肩こりがある

歯ぎしりは、歯や歯茎、顎関節に影響を及ぼす可能性があります。

歯ぎしりを放置すると、歯の寿命を短くしたり、歯周病を進行させたり、顎関節症を引き起こしたりする可能性があります。