個人差がありますが、一般的には6歳頃から永久歯の萌出が始まります。最も早く生えてくる永久歯は奥歯(第一大臼歯)で、かみ合わせの中心となる大切な歯です。

六歳臼歯とも言います。乳歯の奥に生え磨きにくい歯ですので、この時期に虫歯にしてしまわないように特に注意が必要です。

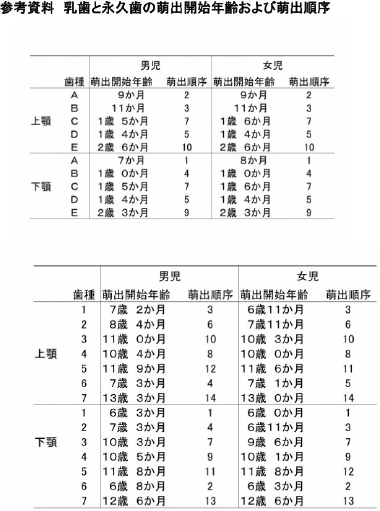

※参考文献:口腔外科学会

小児歯科の治療方針は、生涯にわたって健全な口腔環境を構築し、健康な歯を育てることです。乳歯が生え始める年齢から中学生くらいまでの子供たちの歯と口腔の健康を長期にわたって管理します。

具体的には虫歯や歯周病の予防、歯並びの問題の早期発見と治療、歯磨き指導、栄養や食生活のアドバイスなど、幅広い治療やケアが行われます。

子どもの初めての歯科治療は、一般的に最初の歯が生えた時や1歳の誕生日を迎えた時が目安です。早期に歯科検診を受けることで、虫歯予防や正しい歯磨き習慣をスタートさせることができます。

フッ素塗布もこのタイミングから始めると歯の健康を守る大きな助けになります。信頼できる歯科医院を選び、赤ちゃんの健やかな成長をサポートしていきましょう。

歯医者さんとのコミュニケーションは非常に重要です。子どもは歯科医師や衛生士に対して緊張感や恐怖心を持つことがあるため、まずは信頼関係を築くことが必要です。

当院では明るくて優しい経験豊富なスタッフが多数在籍しております。安心してご来院下さい。

子供が虫歯になりやすい理由としては、次のようなものがあります。

虫歯を予防するには、定期的な歯科検診や適切な歯磨き、食生活の改善が大切です。

虫歯菌が唾液を通して人から人へうつるというのは本当です。

その一方で、菌をもらったからといって必ずしも虫歯になるわけではなく、正しいケアと予防ができていれば対処することはできます。

「フーフーと食事を冷まして与えると、子どもが虫歯になる」「虫歯予防のために、食器・食べ物・箸の共有をやめましょう」という話を聞いたことがあるかもしれません。

「赤ちゃんの口腔内には虫歯菌はいないが、親の唾液などから虫歯菌がうつうてしまう」という考えです。

この考え方に「科学的根拠はそんなに強くない」という日本口腔衛生学会から発表がありました。

内容を簡単にまとめると、

⾍⻭になりやすい原因としては下記が考えられます。

乳⻭の⾍⻭予防には、早期から⻭科医院へ受診し、フッ素を塗布することが有効です。

子供に自宅でできる虫歯のケアには、次のようなものがあります。

歯磨き粉にはフッ素が入っているものと入っていないものがあります。フッ素入りの歯磨き粉を使用することで、歯質を強化する効果があります。

乳歯に穴を見つけたらすぐにお近くの歯医者へ行ってください。

乳歯の虫歯の穴があいているということは、その虫歯はかなり進行している可能性もあります。子どもが痛くないと言っていても必ず歯医者へいくことをおすすめします。

歯の虫歯を放置すると、次のような永久歯や顎の成長への悪影響があります。

乳歯に穴があくことで歯が小さくなり、隣接する歯との間に隙間が生じることで隣接する歯が傾き始めます。傾くことで隣接する歯が窮屈になるため、永久歯が生えるスペースが失われてしまいます。

それでも永久歯は傾いたまま生えてくるため、歯並びが悪くなります。

永久歯は乳歯が生えているときには顎の中には既に存在します。

そのため、乳歯の虫歯を放置すると根本まで虫歯が進行し、そのまま永久歯にも影響して変色していしまいます。

乳歯の虫歯を放置すると、「歯に穴があいていること」「痛みや違和感」から上手く顎を使って咀嚼できなくなります。

結果的に顎の発達が悪くなりますし、活舌にも影響してきます。

また、食べやすいものを好んで食べるようになり、味が嫌いというよりも口の中に食べ物を入れた時の食感で好き嫌いを起こします。

「感染の窓」とは、乳歯の奥歯が生えてくる時期で、乳歯虫歯菌(ミュータンス菌)に感染する可能性が高まる期間です。

具体的には、生後19ヶ月(1歳7ヶ月)から31ヶ月(2歳7ヶ月)までの時期を指します。奥歯は噛む面が広く、溝も深いため、食べカスやプラークが溜まりやすいです。また、歯ブラシが届きにくい部分もあるため、しっかりブラッシングをしなければ虫歯のリスクは高まります。

2歳半から3歳までの間に口内の細菌のバランスが決まると言われています。虫歯菌の割合が多ければ、虫歯になりやすい環境になってしまいます。虫歯菌の侵入を完全に防げなくても、虫歯菌の増殖を抑えることができれば、口腔内の虫歯菌の割合が小さくなります。

虫歯になりにくい口腔内環境はお子さんへのご両親の一生の贈り物です。ちょっとした注意の積み重ねで抑えられるので、頑張りましょう。

⽇本⼝腔衛⽣学会から⾷器を共有しないことで⾍⻭が予防できるという科学的根拠は低いという発表がありました。

そのため⾷器の共有などについてはそこまで気にしすぎる必要はなく、砂糖の摂取を控え、フッ化物配合の⻭磨剤を併⽤して仕上げ磨きを⾏い、⾍⻭発症の予防に努める⽅が重要という事になります。

下記に感染の予防として気をつける事をあげますが、⾍⻭菌に感染=⾍⻭ではないため、そこまで過度に気にしすぎる必要はないのかもしれないです。ただ、感染のリスクが減らせるのであればそれに越したことはないので気をつけていただくとより良いと思います。

虫歯菌の感染を避けるには、次のような対策が考えられます。

虫歯菌は歯の表面に住みつくため、乳歯が生え始める時期から生えそろうまでの時期は特に注意が必要です。

乳歯の虫歯治療は、虫歯の進行状態によって異なります。

乳歯の虫歯は、大人の歯(永久歯)に比べると歯の質が柔らかく虫歯の進行がとても速いです。

小さい虫歯でも放っておくとあっという間に虫歯は大きくなり、神経を取る治療になったり、抜歯になる事もあります。

また、虫歯の原因は歯に付着したプラークであることが多いです。そのため、しっかりと歯磨きをしてプラークを除去することで、虫歯の進行を食い止めることができるでしょう。

乳歯と永久歯は、歯の硬さや形状、色、生え時期など、さまざまな点で異なります。

| 硬さ | ・乳歯は歯質が未成熟で、エナメル質や象牙質が薄いため、永久歯と比べて歯がやわらかいです。 ・永久歯はエナメル質を含めて歯質が厚くて硬く、乳歯と比べて歯が硬くなります。 |

|---|---|

| 形 | ・乳歯は比較的小さく、丸みを帯びています。 ・永久歯は大きく、角張った形状をしています。 |

| 色 | ・乳歯は白に近く、永久歯は黄色味を帯びています。 |

| 生える時期 | ・乳歯は通常、生後6~10ヶ月頃から生え始め、3歳頃には全ての乳歯が生え揃います。 ・永久歯は6歳頃から生え始め、通常、12~13歳頃までにはほとんどの永久歯が生え、17歳から21歳頃までには親知らず(第三大臼歯)も生え揃います。 |

乳歯と永久歯は、どちらも歯の表面はエナメル質で覆われており、適切なケアと管理が必要です。

個人差がありますが、一般的には6歳頃から永久歯の萌出が始まります。最も早く生えてくる永久歯は奥歯(第一大臼歯)で、かみ合わせの中心となる大切な歯です。

六歳臼歯とも言います。乳歯の奥に生え磨きにくい歯ですので、この時期に虫歯にしてしまわないように特に注意が必要です。

※参考文献:口腔外科学会

口腔機能発達不全症は、先天性の疾患などがない健常児において、食べる・話す・呼吸などの機能が十分に発達していない、もしくは正常な機能を獲得できていない状態を指す疾患です。食べるという行為は食べ物を認識して、口に運び、噛み、舌で丸めて飲み込むという一連の流れから成り立っています。この流れをスムーズに行うことができない原因が口の中にあるかもしれません。

例として、①生えてくるのが遅い歯がある、②歯列不正(出っ歯、受け口、ガタガタに生えている)がある、③痛みを伴うような大きな虫歯がある、④食事中によく食べこぼす、⑤クチャクチャと音をたてて食べている、⑥噛まずにほとんど丸飲みしている、など。

話す機能の中でも、正しい音を出す機能は、一般的には5~6歳頃に完成すると言われています。カ・サ・タ・ナ・ラの各行の音が正しく発音できていない(たとえば、サカナがタカナになる)場合は、歯科、耳鼻科、両方の目線で原因の捜査と支援が必要かもしれません。

例として、次のようなことが見られることがあります。

①普段から上の前歯が口元から見えている、②口を閉じると顎先にシワができる、などの場合、唇がうまく閉じれていないことが考えられます。また、①舌を前に出すとハートの形になる、②口を開けたまま舌で上の前歯を触れない、などの場合、舌をうまく動かせていないかもしれません。唇・舌・頬の筋肉の力不足や不調和、形態異常などによって生じていることがあります。鼻呼吸は、身体にとって最も適切な呼吸方法とされています。吸った息が鼻腔を通ることで、湿り気のある暖かい空気が肺に届けられます。

一方で、吸う息が口を通る“口呼吸”には、歯科的に好ましくない影響が多く生じます(歯列の乱れ、顔面の形態異常、虫歯の誘発、歯周病の憎悪など)。呼吸機能不全のある児童には次のような傾向があります。

①口が乾燥している(口臭が強くなっていることがあります)、②鼻がつまっているわけでもないのに、口で息をしている、③いびきをかいて寝ている、④仰向けで寝始めたのに横向きやうつ伏せで寝ていることが多い、⑤食べ物が飲み込みにくそう、など。

これらの機能不全、子どもたち自身が"異常”"として認識していないことが多く、最初に気付くのはやはり、普段から一緒に生活している保護者であることがほとんどです。

この機会にお子さんの口元に注目してみてはいかがでしょうか。

また、子どもたちだけでなく、70歳以上の高齢者でも40%の方が、口に関する機能上の問題を抱えています。健康な口の土台づくりは生まれてから成人するまでがとても重要です。

子どもから成人へ、成人から高齢者へと人の口の中の環境は劇的に変化しますが、一生涯を切れ目なくサポートをしていくことがわれわれ歯科医師の仕事になります。

子供の歯列矯正(小児矯正)は、一般的に6歳から7歳ごろに始めるのがよいとされています。ただし、受け口(反対咬合)などの症状がある場合は、3歳頃から治療を開始することもあります。

矯正治療の開始時期は、お子さんの歯並びや症状、成長の状況などによって異なります。

相談は早めに行うことで、適切なタイミングで治療を開始することができます。

小児矯正治療のメリットとしては、次のようなものがあります。

子どもの顎が成長する時期は、小学校低学年(6~8歳前後)までと言われています。上下同時に成長していくかと言うとそうではなく、上顎から成長していき、それを追う形で後から下顎が成長します。

上顎の成長は、6歳~8歳でピークを迎え、10歳ごろまで成長し続けます。下顎の成長は、上顎に比べて長く、男子は18歳頃、女子は15歳頃まで成長していきます。