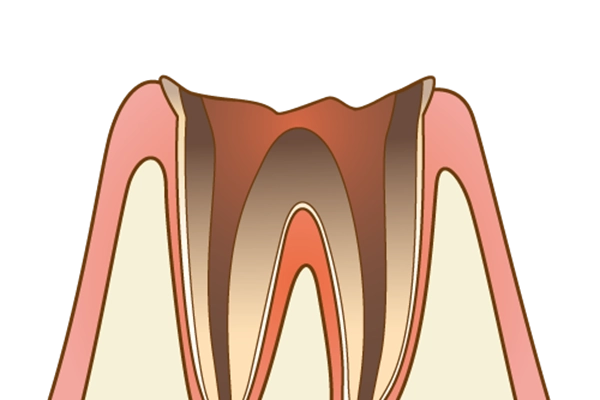

C0(シーオー)は、虫歯になりたての初期の段階で、歯の表面が白っぽく濁ったりザラザラしたりした状態です。虫歯菌の出す酸によってエナメル質が溶け始めている段階で、歯に穴があいたり痛みを感じたりすることはありません。治療は、正しい歯磨きとフッ素の塗布を行うのが基本です。

しかし、正しく歯磨きしなければ、虫歯菌が歯の内部へ進行していきます。ほとんどの場合、歯科定期検診で発見されますが、定期検診に通う習慣がない方は気づかないうちにC1へと移行してしまっている事も多いです。

ひかりのき歯科クリニックつくばでは、予防歯科に力を入れているため、1~3ヶ月に1回の定期検診を勧めております。