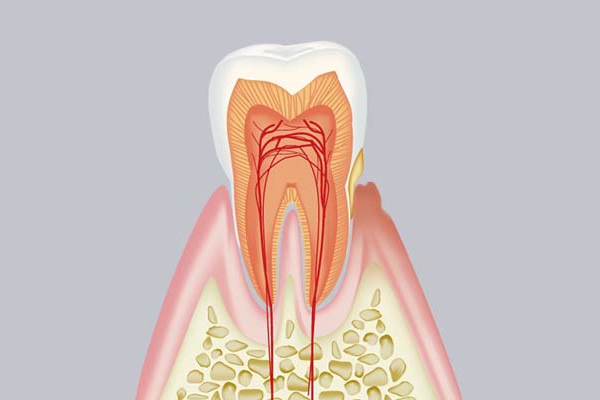

軽度歯周炎は辺縁歯肉に炎症があるが、大きな歯槽骨の喪失は認められません。日常生活に支障は認められないため、御自身で自覚してる方は稀です。

歯周ポケットが4~5mmまたは歯槽骨吸収度が30%未満の状態です。軽度歯周炎は辺縁歯肉の炎症(発赤・腫脹)が認められ、ブラッシングで出血することがあります。

歯周病とは、歯と歯茎の間に生じる歯周ポケットに細菌が侵入して、歯茎や歯を支える骨(歯槽骨)を破壊する病気です。⻭周病は、⻭を失う原因の第1位で、⽇本⼈の成⼈の8割が罹患していると⾔われています。

歯周病は痛みなどの自覚症状がないため、気がつかないうちに進行することがあります。歯周病が進行すると、歯肉や歯槽骨などの歯周組織が破壊され、歯が揺れて噛めなくなり、最後には歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病と歯槽膿漏は、実質的には同じ病気で、歯槽膿漏は歯周病が進行した状態を指す言葉です。

歯周病の進行度合いで名称が変わり、歯周病の症状は次のとおりです。

| 歯肉炎 | 歯茎だけに炎症が生じている状態。 歯茎が赤く腫れる、出血するなどの症状があります。 |

|---|---|

| 歯周炎 | 歯茎だけでなく歯を支えている骨にまで炎症が波及している状態。 歯茎から出血や膿が出たり、歯がグラグラになったりします。 |

| 歯槽膿漏 | 歯周病が最も進行し、歯茎から膿がでている状態。歯茎が下がり、歯が長くなったように見えます。また、歯と歯茎の間に溜まる膿によって、口腔内がネバネバし口臭が強くなります。 |

⻭⾁炎と⻭周病は、歯周病という病気の初期段階と進行段階に位置し、症状や進行度によって区別されます。

歯周病の原因は、歯と歯ぐきの間に付着するプラーク(歯垢)です。

プラークは、口の中の常在菌とその産生物からなる粘着物で、歯磨きが不十分な場合に歯茎の境目に蓄積します。プラーク中の細菌が産生する毒素によって歯茎に炎症が起きて、歯周病を引き起こします。

残念ながら、⻭周病は基本的には治りません。

ただ、この場合の"治らない"とは、"もともとの病気になる前の状態に完全に戻すことは難しい"ということです。しかし、進⾏を⾷い⽌め、炎症をおさえ、健康な状態に戻すことは可能です。

また、⻭周病の原因菌は⼝腔内常在菌のため⻭周病が完治するという事はなく、再発する可能性は全ての⽅にあります。健康な状態に戻すためには、適切な⻭科医院での⻭周基本治療とセルフケアを⾏う必要があります。

歯周病は口の中の病気ですが、進行すると全身の病気の原因となる可能性があります。

歯周病菌が産生する毒素が血流に乗って全身を巡り、臓器に影響を与えることで、次のような病気のリスクを高めます。

歯周病の予防や治療は、口の中の健康だけでなく、身体全体の健康を保つためにも不可欠です。

狭⼼症・⼼筋梗塞は、動脈硬化により⼼筋に⾎液を送る⾎管が狭くなったり、ふさがってしまい⼼筋に⾎液供給がなくなり死に⾄ることもある病気です。

動脈硬化は、不適切な⾷⽣活や運動不⾜、ストレスなどの⽣活習慣が要因とされていましたが、別の因⼦として⻭周病原因菌などの細菌感染がクローズアップされてきました。

⻭周病原因菌などの刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て⾎管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)が出来⾎液の通り道は細くなります。プラークが剥がれて⾎の塊が出来ると、その場で⾎管が詰まったり⾎管の細いところで詰まります。

脳の⾎管のプラークが 詰まったり、頸動脈や⼼臓から⾎の塊やプラークが⾶んで来て脳⾎管が詰まる病気です。⻭周病の⼈は、そうでない⼈の2.8倍脳梗塞になり易いと⾔われています。

⾎圧、コレステロール、中性脂肪が⾼めの⽅は、動脈疾患予防のためにも⻭周病の予防や治療は、より重要となります。

歯周病は以前から、糖尿病の合併症の一つと言われてきました。

実際、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周炎にかかっている人が多いという疫学調査が複数報告されています。

さらに最近、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという逆の関係も明らかになってきました。つまり、歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあっていると考えられるようになってきたのです。歯周病治療で糖尿病も改善することも分かってきています。

歯周病菌は腫れた歯肉から容易に血管内に侵入し全身に回ります。血管に入った細菌は体の力で死滅しますが、歯周病菌の死骸の持つ内毒素は残り血糖値に悪影響を及ぼします。血液中の内毒素は、脂肪組織や肝臓からのTNF-αの産生を強力に推し進めます。

TNF-αは、血液中の糖分の取り込みを抑える働きもあるため、血糖値を下げるホルモン(インスリン)の働きを邪魔してしまうのです。歯周病を合併した糖尿病の患者さんに、抗菌薬を用いた歯周病治療を行ったところ、血液中のTNF-α濃度が低下するだけではなく、血糖値のコントロール状態を示すHbA1c値も改善するという結果が得られています。

歯肉の炎症が全身に多くの影響を及ぼすことは昨今の研究で明らかになってきています。歯周病も糖尿病も生活習慣病ですから互いに深い関係があって不思議ではありません。

毎日の食生活を含めた生活習慣を見直し、歯周病を予防する事が全身の生活習慣病を予防することにつながります。

歯医者は口腔内の変化をみる事のできるプロです。口腔ケアも自分一人できちんと行うのは難しいと言われています。半年に一度は歯科医を受診し、生活習慣も含め口腔内のケアを受けるようにしてください。

一般に妊娠すると歯肉炎にかかりやすくなるといわれています。これには女性ホルモンが大きく関わってくるといわれており、特にエストロゲンという女性ホルモンがある特定の歯周病原細菌の増殖を促すこと、また、歯肉を形作る細胞がエストロゲンの標的となることが知られています。

そのほか、プロゲステロンというホルモンは炎症の元であるプロスタグランジンを刺激します。これらのホルモンは妊娠終期には月経時の10~30倍になるといわれており、このため妊娠中期から後期にかけて妊娠性歯肉炎が起こりやすくなるのです。

ただ、基本的には歯垢が残存しない清潔な口の中では起こらないか、起こっても軽度ですみますので、妊娠中は特に気をつけてプラークコントロールを行いましょう。油断すると出産後に本格的な歯周病に移行する場合もありますので、注意が必要です。また、まれに妊娠性エプーリスという良性腫瘍ができる場合もありますので、その場合はかかりつけの歯医者さんにお早めに受診してください。

妊娠性エプーリスとは、妊娠中に歯茎にできる良性の腫瘍で、女性ホルモンの増加によって歯肉のコラーゲンが増殖することで発生します。

妊娠中の妊婦の1~5%に発症するとされ、主に妊娠初期から中期にかけて現れます。

妊娠性エプーリスは、歯周病を併発する可能性があります。妊娠中はホルモンバランスが変化し、唾液の分泌量が減少するため、歯肉炎や歯周病を引き起こしやすい環境になっています。歯周病菌が血管内に入り込むと、早産(低体重児)になる確率がアップします。

妊娠性エプーリスを予防するには、日頃から丁寧な歯みがき(ブラッシング)をすることが大切です。歯ブラシを斜めに当てて腫瘍に触れないように磨くことや、フロス・歯間ブラシなどの補助道具も活用しましょう。

妊娠中に歯周病の治療を受ける場合は、安定期(妊娠中期4~7ヶ月)が望ましいです。

妊娠初期は母体の負担が大きいため、応急処置のみにして安定期に入ってから治療を開始するのがよいでしょう。

妊娠前からしっかりデンタルケアを行うことも大切です。毎日の歯磨きとフロス、歯科医院でのクリーニングを心がけましょう。

妊娠している女性が歯周病に罹患している場合、低体重児および早産の危険度が高くなることが指摘されています。これは口の中の歯周病細菌の産生する毒素が血中に入り、胎盤を通して胎児に直接感染するのではないかといわれています。

その危険率は実に7倍にものぼるといわれ、タバコやアルコール、高齢出産などよりもはるかに高い数字なのです。

歯周病は治療可能なだけでなく、予防も十分可能な疾患です。生まれてくる元気な赤ちゃんのために、確実な歯周病予防を行いましょう。

誤嚥性肺炎とは、食べ物や異物を誤って気管や肺に飲み込んでしまうことで発症する肺炎です。肺や気管は、咳をすることで異物が入らないように守ることができます。

しかし、高齢になるとこれらの機能が衰えるため、食べ物などと一緒にお口の中の細菌を飲み込み、その際むせたりすると細菌が気管から肺の中へ入ることがあります。その結果、免疫力の衰えた高齢者では誤嚥性肺炎を発症してしまいます。

特に、脳血管障害の見られる高齢者に多くみられます。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌であると言われており、誤嚥性肺炎の予防には歯周病のコントロールが重要になります。

骨粗鬆症は、全身の骨強度が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気で、日本では推定約1.000万人以上いると言われています。そして、その約90%が女性です。

骨粗鬆症の中でも閉経後骨粗鬆症は、閉経による卵巣機能の低下により、骨代謝にかかわるホルモンのエストロゲン分泌の低下により発症します。閉経後骨粗鬆症の患者さんにおいて、歯周病が進行しやすい原因として最も重要と考えられているのが、エストロゲンの欠乏です。エストロゲンの分泌が少なくなると、全身の骨がもろくなるとともに、歯を支える歯槽骨ももろくなります。

また、歯周ポケット内では、炎症を引き起こす物質が作られ、歯周炎の進行が加速されると考えられています。多くの研究で、骨粗鬆症と歯の喪失とは関連性があると報告されています。

したがって、閉経後の女性は、たとえ歯周炎がなくても、エストロゲンの減少により、歯周病にかかりやすく、広がりやすい状態にあると言えます。

また、骨粗鬆症の薬としてよく用いられるビスフォスフォネート製剤(BP系薬剤)というのがあり、これを服用している方が抜歯などをした場合、周囲の骨が壊死するなどのトラブルが報告されています。

歯周病でぐらぐらしているから自分で抜く、などということは絶対に行わないようにしてください。

関節炎や糸球体腎炎が発症する原因のひとつとして、ウイルスや細菌の感染があります。関節炎や糸球体腎炎の原因となる黄色ブドウ球菌や連鎖球菌の多くは、歯周病原性細菌など口腔内に多く存在します。

これらのお口の中の細菌が血液中に入り込んだり、歯周炎によって作り出された炎症物質が血液に入り込むことで、関節炎や糸球体腎炎が発症することがあります。

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪蓄積を臍部の内臓脂肪面積100cm2以上と定義、ウエスト周囲径が男性で85㎝、女性で90㎝以上を基盤とし、さらに、1)血中脂質異常、2)高血圧、3)高血糖の3項目のうち2つ以上に異常所見が見られる病態です。

大きな特徴は内臓脂肪を基盤とすることであり、高血圧、高血糖、脂質異常の値がさほど高くなくても脳卒中や心筋伷塞の危険性が高くなります。

詳しいメカニズムは解明されていませんが、歯周病の病巣から放出されるLPS(歯周病菌由来の毒素)やTNFαは脂肪組織や肝臓のインスリン抵抗性を増加させ、血糖値を上昇させます。

また、重度歯周病患者では血中CRP値が上昇し、動脈硬化や心筋伷塞発症のリスク亢進と密接に関与すると考えられています。

さらには、この慢性炎症が個体の老化を促進するという論文も出てきました。このように歯周病とメタボリックシンドロームの関連性が注目されています。

歯周病が原因の口臭は、歯や歯茎の間に蓄積された細菌や、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の隙間での炎症によって発生します。

歯周病の原因となる細菌が分解する過程で、硫化水素やメチルメルカプタンなどの揮発性硫黄化合物が生成され、口臭の原因となります。

また、歯周病による口臭の原因となるジメチルサルファイドは、消化器系の疾患によっても発生するため、歯周病以外の全身疾患の可能性もあります。

⽇本⻭周病学会が発表している⻭周病での抜⻭基準は下記になります。

ひかりのき⻭科クリニックつくばでは、レントゲン撮影と⻭周検査の結果、⻭周ポケットが8mm以上、動揺度が2〜3度、根尖病変が⼤きい、⻭を⽀える⾻が⼤部分溶けている、⻭が破折している、⾍⻭が⼤きい、被せ物が被せられない、膿が慢性的に出るなどの状態を総合的に判断して抜⻭を勧めさせていただいております。

歯茎に炎症が起こると、歯茎が赤くなったり、腫れたり、歯磨きの時やフロスの使用時に歯茎から出血したり、歯茎が後退し始めたりなどの症状が見られます。

歯茎に炎症があると口臭の原因にもなります。

歯茎を健康に保つには、定期的なメンテナンスが欠かせません。歯磨きやフロスを使った清掃をして、きちんと細菌を取り除いておきましょう。

軽度歯周炎は辺縁歯肉に炎症があるが、大きな歯槽骨の喪失は認められません。日常生活に支障は認められないため、御自身で自覚してる方は稀です。

歯周ポケットが4~5mmまたは歯槽骨吸収度が30%未満の状態です。軽度歯周炎は辺縁歯肉の炎症(発赤・腫脹)が認められ、ブラッシングで出血することがあります。

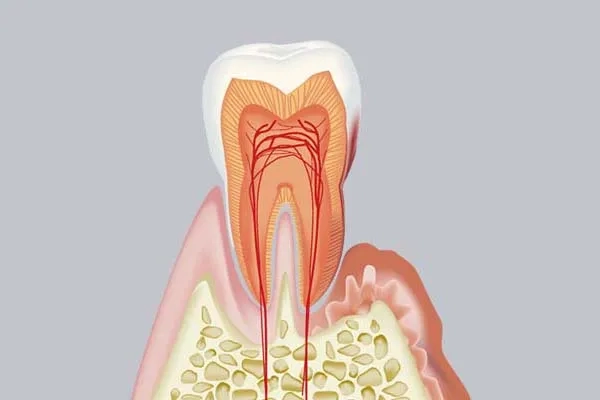

中等度⻭周炎は、⻭周ポケットが6〜7mmまたは⻭槽⾻吸収度が30~50%の状態です。また、このような⻭が全体の30%を超えると広汎型、超えなければ限局型と判断されます。

歯肉炎・軽度歯周炎に認められる辺縁歯肉の炎症(発赤・腫脹)に加えて歯槽骨吸収が大きくなり、歯のぐらつきを感じるようになります。

中等度歯周炎は、重度歯周炎と異なり、ご自身が歯周病の怖さを自覚しにくい事です。そして、そのまま放置することで、日常生活に支障が現れ始め重度歯周炎になります。

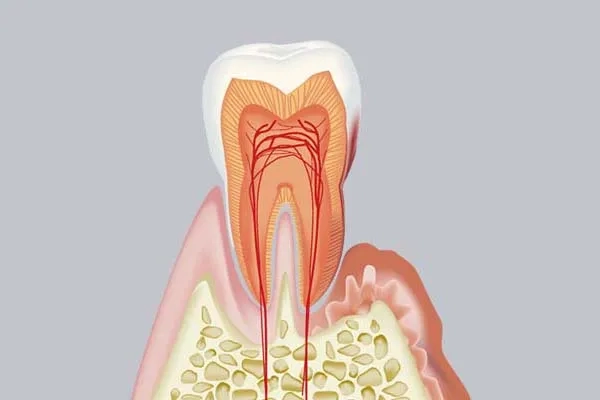

重度になると、⻭槽⾻の喪失がさらに⼤きくなり、咀嚼困難になるほど⻭の動揺が認められるようになり、⽇常⽣活に⽀障が出てきます。

⻭周ポケットが8mm以上または⻭槽⾻吸収が51%以上の状態です。また、このような⻭が全体の30%を超えると広汎型、超えなければ限局型と判断されます。重度歯周炎になると細菌性の原因だけでなく、噛み合わせの不調和も大きな原因になります。

軽度・中等度歯周炎の症状がさらに強くなります。歯のぐらつきが強くなり咀嚼困難になります。多くの方は重度歯周炎に至ってから自覚し来院する方が多いように思われます。これは、歯周病が重症化しないと自覚症状が認められない"Silent Disease"とも言われる歯周炎の特徴です。

歯周病はほとんど痛みが認められません。体の免疫力が低くなると急性発作を起こし、歯肉が腫れ痛みが出る場合があります。また、脳卒中・心筋伷塞などの心疾患・肺炎・糖尿病・低体重児出産など多くの全身疾患のリスクを高めてしまいます。

⻭周病の原因を⼀つひとつ取り除く治療全体が、「⻭周基本治療」です。⻭周基本治療 は、患者さん⾃⾝が軽度の⻭⾁炎の段階でも、中等度以上、あるいは重症に進⾏している⼈にも共通する治療です。

治療では⻭周病がどのような病気なのか知ってもらう事から始まります。それは⻭科医師と⻭科衛⽣⼠はどんなに治療しても毎⽇のケアが⼗分でなければ良好な治癒と経過は得られないからです。セルフケアの確⽴が最も重要であり、その上で治療を⾏う事が効果的です。

⻭⾁炎や軽い⻭周病なら汚れ(⻭垢、⻭⽯)を取り除く、⻭ブラシでの正しい清掃法を指導するプロフェッショナル・ケアを主体とした「⻭周基本治療」だけで治ることもあります。

⼀⽅、⻭⾁の奥に溜まった汚れが⻭周基本治療だけでは、取り除けない場合は、「⻭周外科治療」を⾏います。

治療後の再検査で改善が確認できたら、メインテナンス(定期的に清掃と検査)、治ってなければ再度治療というように、治るまで治療と検査が繰り返されます。(保存が難しい場合は抜⻭となる場合もございます。)

基本治療で一部ポケットの深さが改善されず、ポケット内で細菌が生息し、ブラッシングで除去できない状態や、歯周病の進行が進んでしまった状態に対して、外科的にポケットの深さを減少させる手術を行います。

また、特殊な材料を用いて部分的に失われた骨を再生させる手術(再生療法)を行う事もできます。それぞれの病態にあった手術方法をご案内させていただきます。

ポケットが改善されれば、メインテナンスに移行します。

歯周再生療法とは、歯周病によって失われた歯周組織(歯肉・歯槽骨・歯根膜・セメント質)を再生させる治療法です。歯周病が進行して歯を支える骨が失われた場合でも、歯を残す治療として行われます。

歯周再生療法は、歯周病治療の最終手段ともいわれており、歯周組織再生療法によって抜歯を回避、もしくは歯の寿命を延ばすことができる可能性があります。

歯周再生療法を受けるには、術前に正確な診査を行い、歯周基本治療によって症状が安定しなかった病変が再生療法の適応症であるかどうかを見極める必要があります。歯周組織再生療法で使用する材料に「エムドゲイン」、「リグロス」、「Bio-oss」などがあります。

エムドゲインは、歯周病によって溶けた歯槽骨や歯根膜などの歯周組織を再生させる歯周組織再生療法の一種です。幼若ブタの歯胚組織から抽出・精製したタンパク質(エナメルマトリックスデリバティブ)を主成分としています。

エムドゲインの治療法は、患部にエムドゲインゲルを塗ることで、歯の発生時に重要な働きをするタンパク質を利用して歯周組織の再生を促します。歯周病によって溶けた骨を再生することで、歯のぐらつきを軽減したり、歯茎が再生したりする効果が期待できます。

また、歯茎が歯根面に密着し、歯茎を引き締める効果も期待できるため、審美的な回復にもつながります。ひかりのき歯科クリニックつくばではBio-ossと併用して使用する事も多いです。

日本国内では2002年に厚生労働省の認可を受け、世界中の約40カ国100万人以上で使用されてきましたが、副作用の報告は一件もありません。

エムドゲインは保険適用外の歯科材料です。

材料費30,000円となります。(歯周外科で使用する場合、別途フラップ手術費が必須で発生します)

歯周組織再生療法で用いられる薬剤であり、有効成分として遺伝子組み換えヒトbFGF製剤(塩基性繊維芽細胞増殖因子)を含んでいます。

成長因子の作用により歯周病で破壊された歯周組織の周囲にある細胞を増やし、血管を作って細胞に栄養を送り込むことで歯槽骨などの歯周組織が再生されます。

フラップ手術時、歯槽骨の骨内欠損部に付着した歯石を十分に除去してから塗布し、支持組織の再生を促します。細胞自体を増殖させるため、悪性腫瘍がある方、既往がある方は禁忌となる。

リグロスはエムドゲインと比較して、術後の腫れや痛みが出やすいと言われています。

そのため、ひかりのき歯科クリニックつくばで歯周再生療法を行う場合の第一選択はエムドゲインとさせていただいております。

2016年9月よりリグロスによる歯周再生療法は保険適用となりました。(※当院では歯周外科は全て自費治療とさせていただいております。詳しくは担当ドクターにご相談下さい。)

リグロスとエムドゲインは、どちらも歯周組織の再生を促す薬剤を使った治療法ですが、主成分や作用機序、保険適用など、次のような違いがあります。

| 主成分 | リグロスはヒト由来のbFGFという成長因子、エムドゲインは豚の歯胚から抽出されたエナメル基質タンパク質。 |

|---|---|

| 作用機序 | リグロスは血管新生作用があり、抗菌作用も持っています。エムドゲインはエナメル質の再生を促します。 |

| 保険適用 | リグロスは健康保険が適用されますが、エムドゲインは健康保険適用外です。 |

| 副作用 | リグロスは歯周組織の過剰増生や副作用が報告されており、口腔癌の既往がある場合は使用が制限されています。エムドゲインには重大な副作用報告はありません。 |

| 治療実績 | エムドゲインは1990年代から実績が豊富で信頼されていますが、リグロスは比較的新しい治療法でまだ臨床結果の実績が十分でない可能性があります。 |

Bio-Oss(バイオス)は、歯科再生医療において使用される天然のウシ由来の骨補填材です。

インプラント治療に伴うソケットリフト法や、歯周病で溶けた骨の再生治療などに使用されます。

| 素材 | 天然のウシ由来の多孔性骨補填材。 |

|---|---|

| 効果 | 骨芽細胞の増殖や血管新生の足場となり、骨形成に寄与。 |

| 安全性 | 15時間以上の高温加熱処理を経て製造されており、細菌等は一切入ることがない。 |

| 使用実績 | 25年間の使用実績や研究で、安全性は実証されている。 |

Bio-Ossは、骨伝導に優れ、人の身体との融和性も高いのが特徴です。また、従来の骨補填材と比べて感染症やその他のリスクが軽減されており、骨移植と遜色がないほどの手法として確立しています。

ひかりのき歯科クリニックつくばでは、歯周再生療法の他にも前歯のインプラントの骨造成で使用する事もあります。